東京人形倶楽部あかさたな漫筆

INDEX>22P

南新二作「一夜漬人魚甘鹽」は「血の道の薬を売出したるを後年高木何某が此法を伝へて清婦湯と号け人魚をもつて目印と為し今も繁昌するは此由来とは中々附会るものなり目出度し目出度し目出度し」(明治23年2月2日「やまと新聞」)で終わっている。と言うことは、明治23年には騠木與兵衛は人魚を目印に使っていたことになる。後年では清心丹と人魚が結びつけられていたが、明治前半では清婦湯との結びつきが強調されていたようである。明治10年代の騠木の広告では、巻物 に官許清婦湯、清心丹、清婦水の文字を書き、本舗東京、三清堂と軸に記したものが普通であった。清婦湯は産前産後は勿論、婦人特有の心配性にも効果があると謳っている。清婦水は「併私的里」(「ちのみち」とルビがあるが、ヒステリのことである。もっとも、ヒステリーという言葉も今日では死語に近いだろう。)に効のある水薬である。大正以降の騠木の広告では清婦水は見なくなる。

に官許清婦湯、清心丹、清婦水の文字を書き、本舗東京、三清堂と軸に記したものが普通であった。清婦湯は産前産後は勿論、婦人特有の心配性にも効果があると謳っている。清婦水は「併私的里」(「ちのみち」とルビがあるが、ヒステリのことである。もっとも、ヒステリーという言葉も今日では死語に近いだろう。)に効のある水薬である。大正以降の騠木の広告では清婦水は見なくなる。

明治18年9月17日の読売新聞(3203号)4面に人魚をあしらった広告を見つけることが出来た。本家の目印として「官許 ちの道薬 清婦湯 本舗 騠木」の文字を記した看板の屋根部分から人魚の竿が出ている。「官許」とは、明治3(1870)年売薬取締規則が公布され、「勅許 御免 家伝秘法」などの文字使用が禁じられ、大学東校で売薬免許を取得することを義務付けたところから出来た言葉である。守田宝丹がその第一号である。所謂屋根看板 (看板を保護する小さな屋根がついたもの)に人魚をあしらっている。日本橋区元大坂町八番地の騠木與兵衛の店にはこのような看板が目印として付けられていたのであろうか。錦絵には高く竿が伸びた先に人魚が付けられた図柄が残っている。変な言い方になるが屋根に置かれた屋根看板ではなく、上部に屋根を付けた建看板のように見える(『くすりの広告文化 看板・錦絵広告・ポスターの世界』内藤記念くすり博物館 平成15年度企画展図録、2003.4.26、p.37、「東京自慢名物會 清心丹・清婦湯」明治29年。両薬の薬袋に丸に人魚の絵も描かれている)。後の時代では電柱にも丸に人魚の意匠の清心丹広告が付けられた。

(看板を保護する小さな屋根がついたもの)に人魚をあしらっている。日本橋区元大坂町八番地の騠木與兵衛の店にはこのような看板が目印として付けられていたのであろうか。錦絵には高く竿が伸びた先に人魚が付けられた図柄が残っている。変な言い方になるが屋根に置かれた屋根看板ではなく、上部に屋根を付けた建看板のように見える(『くすりの広告文化 看板・錦絵広告・ポスターの世界』内藤記念くすり博物館 平成15年度企画展図録、2003.4.26、p.37、「東京自慢名物會 清心丹・清婦湯」明治29年。両薬の薬袋に丸に人魚の絵も描かれている)。後の時代では電柱にも丸に人魚の意匠の清心丹広告が付けられた。

『くすりの広告文化』には「明治の広告王」として守田治兵衛(宝丹)、岸田吟香(精餚水)が取り上げられ(pp.20‾23)、p.10には電灯もつけられる宝丹の立派な建看板が載っている。宝丹の屋根看板は長さ3尺6寸、巾2尺、金文字で制作費は明治8年で10円前後。店先に置く、その店の格式とも言える置き看板は高さ4尺34寸、巾3尺45寸で15円前後した。これらの看板を宝丹は全国の取次店に用意し、取り次ぎ店同士での競争を煽った。明治9年5月10日「東京日日新聞」2面には「当時東京にて日ゝお銭の多と挙るハ浅草の観音様と池ノ端の宝丹だと申し升が成るほど然かも知れません」と、麝香の仕入れ値から明治8年1月23日から9年5月8日の宝丹の売り上げを14万2千百九十円23銭2厘7毛とはじき出している。「是ハ麝香だけのことまだ此外にいろいろな薬品が入り升から実に大壮なことで五座る」と真面目な記事なのか法螺話なのか分からない書き方をしている。

元大坂町とは現在の日本橋人形町1−1−17、日本橋小学校の東のあたりのことであるが、そこには調剤薬局「清心丹薬局」が現存している。清心丹の製造は戦後まで続いていたが、良い原料が手に入らないようになったので今では製造していない(宝丹は現在でも池之端で営業を続け、入手可能である)。それでも清心丹を求めて訪ねてくる人は稀ではないようである。なぜ人魚を広告に使うようになったと言うことについては、「人魚は不老不死であるから」と現在の当主は言っていた。騠木與兵衛の店は享和元(1801)年創業。昭和14(1939)年発行の『日本橋総覧』p.111「高木與兵衛商店」の記事では、

先代與兵衛氏は上総の出身である、商略的手腕家で基礎を固め同家中興の祖として自他共に許す逸材であった。

明治初年清心丹の所謂「粒売」を始め、同十年更に袋売を開始して新機軸を出し、今日の包装体裁をなしたそもそもの濫觴である。諸事幼稚な明治十年既に携帯に便利な袋売を創業するなど、其の機略は到底凡人の企及出来ない所である。

と、なっている。昭和14年時点の当主は明治18年12月生まれの養子で、明治42年帝大物理学科を卒業した人物である。ここで言う「先代」とは「四代目」與兵衛のことであろう。現主人は「四代目」が偉かったと言っていたので。

明治45年6月発行『現代人名辞典』(中央通信社)の「高木與兵衛君」には、

君は東京府の人、平塚茂助氏の長男にして、万延元年十一月二十八日を持って生れ、後年高木清壽氏の養嗣子となる、家は薬種を業とし父祖伝来の家法、清心丹剤を以て名あり、屋号を大坂屋と呼ぶ、屡々公職に推挙さる、夫人をかね子と呼び、二女あり

とあり、二代にわたって養子が家業を隆盛にしたことがわかる。もっとも、昭和5年刊、実業の世界社『明治大正史 第14巻 人物編』では高木與兵衛は「東京府人永塚茂助の長男」で「万延元年1月生れ」、「明治38年家督相続」、「十二歳の時日本橋区伊勢町薬種問屋星野與兵衛商店に入り、居ること二十八年」となっているので、1860年生まれで、1871(明治4)年から1898(明治31)年まで他店に勤めていたことになり、明治10年代の與兵衛像とは重ならなくなる。上総出身でもない。中興の4代目とは「高木清壽」のことであろうか。ともかくも、代々の養子が騠木與兵衛の店を隆盛に導いて行った。昭和3年版の『大衆人事録』(帝国秘密探偵社・帝国人事通信社)には「高木與兵衛」は直接国税7291円の多額納税者と記載してある(宝丹守田治兵衛は所得税815円)。

その清心丹を愛用していたのが森鴎外の二番目の妻、茉莉・杏奴・類の母、森志げ(1880〜1936)である。茉莉の回想(「私の聴いた童話−清心丹の香ひの中で−」、『本の本』第2巻第3号、1976.3.1、pp.21〜23)によると、志げはドイツのメルヘンを枕元で話してくれたが、前屈みの母の胸元からは清心丹の匂いがしていた。まるで香を炊き込めたように普段着の和服からは清心丹の香がして、茉莉は「「セイシンタン」といふ言葉に私は、今でも懐かしい響きを聴くのである」と書いている。また、「清心丹は、今でも売ってはゐるが、知ってゐる人は少ない」ともあるので、1970年代までは製造していたのであろうか。私自身、70年代当時には清心丹のことを聞いたこともなく、人魚について知るようになってから明治大正の広告を拾うようになったのである。志げが語ったお伽噺は、父である大審院判事荒木博臣から聞き覚えたもので、雪白姫、シンデレラ、ハンスとグレェテなどと言っていた。残念ながらアンデルセン「人魚姫」はなかったようである。

清心丹2で明治・大正時代の日本での人魚姫紹介の一端を記述したが、この機会にもう少し拾ってみよう。冒頭と最後近くの文章を引用することは前と同じである。

見渡せば、海の面は、さながら矢車菊のように紺碧の色を呈し、水は水晶のそれに似通ひて、透るばかりなれど、さて其深さは譬ふるに物なきほどにて、海の底より水の面に至るまで、数多の塔を積み重ぬるとも、なかなかに其幾千尋なるかを測知し難かるべく覚ゆ、かゝる深き海底のあたりにこそ魚族の住家はあるなれ。

僅かに3頁分の掲載であり、原文に忠実のようなので物語は最後まで語られることはない。「龍王」( 梅溪は人魚の王をこう表している)の第3の皇女が地上を見聞するところで終わっていて、末尾に附記として「以上訳稿は今年晩春執筆したるもの、全体の直訳したる草稿あれど期を失するため、此に前半たけを掲ぐることゝせり。」と断り書きがある。分量では決して「前半」とは言い難いが、これが人魚姫の読書界への最初の紹介であると思われる。

「彼の女が波の上に頭を擡げた時、恰度太陽は没して居たけれども、石竹色の雲は金色に笹縁を取られて、褪せ易き薔薇色の空の光りに夕は美はしく映えて居た」と言う文で唐突に始まる記事は、御宿に滞在している詩人気質の記者が「此の地に着いた次の朝静な海上を駛る船の影を追ひながら、斯る海にこそ人魚の恋を描くの詩材がある」と感じ、「アンデルゼンの物語」を思い浮かべているのである。記者は人魚姫を「(幼き)海の少女」と表現している。王子の乗った船を見かけた一節を引用している。その後は、御宿の浜での地引き網の様子が伝えられている。前日の「漁村より(一)」では、写真付きで浜での労働が語られている。その合間にはやはりアンデルセンの物語集にあった「若い失恋の青年」のことを思い浮かべていたが、その時の感想は「南総の海岸は斯る悲しき物語を作るには余りに楽しく余りに呑気であった」というものであったが、翌朝には気分が変わり、人魚姫の「悲劇」に思いを寄せるようになった。ともかくも当時記者の「有秋生」はアンデルセンを熱心に読んでいたのであろう。

「有秋生」とは守田有秋(もりた・ゆうしゅう、1882〜1945)である。山川均との交友など初期社会主義研究の場では著名な人物である。皇太子の成婚を批判した嫌疑で起訴、東京専門学校中退。明治38年二六新報社入社。その間大正4年から10年まで特派員として欧州に滞在。二六新報編集長となり、大正13年退社。ズウデルマン、アンドレエエフ、ホフマンスタールなどの翻訳、『木の葉のさゝやき』(1915年)『石に打たるゝ女』(1925)などの創作、『自然と人』(1910)『自由恋愛と社会主義』(1925)『変態性慾秘話』(1930)『同性愛の研究』(1931)などの評論がある(守田有秋については『近代日本社会運動史人物大事典』の堀切利高「守田有秋」の項を参照した)。近年批評社『歴史民俗学叢書』に「イケニエ」「日本の文学に現はれたる同性愛」の二論文が収録された。ともかくも、二六新聞の記事は人魚と房総の漁村への関心、明治末期の時代等、青木繁を偲ばせる記事である。

海へ遠く出てみると、その水の美しいことは丁度月見草の花片のやうで、又その透き通った様子は純粋の玻璃のやうに思はれる。けれどもその深いことはどんなに長い錨綱でも到底測り切れない位で、海の底から水の上までは高い塔をいくつも積み重ねなければ届かない。人魚はその水の底に住んでゐる。

人魚の姫はお日様の方へ腕を延ばした。その時初めて涙といふものが目に浮んだ。船の上からはまだ騒いでゐる人の声々がする。見れば王子は妃としきりに人魚の姫の行方を探してゐる。そして二人は姫が海へ身を投げたことを知つてゐるやうに悲しい様子で水に浮ぶ泡を眺めてゐた。人魚の姫は妃の額に目に見えないキスを送つて、王子にはにつこり笑つて見せた。そしてはるかな空に棚びいてゐる薔薇色の雲の方へ上つて行つた。

長田の訳は、風の精となって300年の後天国へ行くという部分を欠いた最後となっている。日本でよく知られた終わり方の濫觴かもしれない。冨山房版には25の話が収められていて、その24番目が「人魚」である。オリジナルの挿絵は岡本帰一が担当、他にデュラックの絵が挟んである。

海の沖の方へ遠く遠く出ると、水は一番青い矢車草の花のやうに青く、又、一番透き通つた水晶のやうに透き通つてゐる。が深いといつたらとても深いので、どんな錨綱でも測りきれないし、塔をいくつもいくつも積み重ねても海の底から水の上まで届くといふやうなことはない位だ。それ位深い水の底に海の人が住んでゐるのだ。

小さい人魚のお姫様は輝いた目を揚げて神様の太陽を見た。初め目には涙が一ぱい湛へてゐることを感じた。船中には再び人々が騒がしい音をし始めた。王子や王妃がお姫様の行方を探してゐるのがお姫様にも見える。そして二人はお姫様が波の中に身を沈めたことを知つてゐるやうに、真珠のやうな泡を悲しさうに見てゐる。人魚のお姫様は見られはせぬが、妃の顔にキスをし、王子に笑顔をして、空中の少女と共に赤い雲に乗つて行つた。

三百年の後には私達はかやうにして極楽に浮んで行くであらう。

少々生真面目な訳であるが、最後まで訳し切っている。全63話の内の第43番目が「人魚」である。

アヲアヲトシタ ウミノソコニハ ニンギヨトイフフシギノモノガ スンデヲリマス

「オヤワタシハドコヘユクノダロウ」

トヒメギミハヒトリゴトヲイハレマスト

テンンゴクヘ行クノデスヨ」

トイフコエガドコカラトナクキコエテシダイシダイニタカクノボツテ行ツテシマハレマシタ

かたかな書きに少しの漢字が混じる文章は今日では読みづらいかもしれない。子供向けにかなりアレンジしてあり、翻訳と言うよりはリライトと言うべきであろう。全14話の内の第11番目。この本の特徴として、各頁の上部に船を追いかけて泳ぐ人魚の挿絵が目次から最後まで人魚の話の場合でなくとも置かれていることであろう。

はるかな海の上に出て見ますと、水はこの上なく美しい矢車菊の花びらのやうにまつ青で、この上なく透きとほつたガラスのやうに澄んでゐます。けれどそれは大へん深いのです、どても錨縄がとゞかないほど深いのです。お寺の塔を一体いくら積み重ねたらその底から水の上までとゞくでせうか。そこに海の人たちは住んでゐるのです。

その時人魚の娘はお日さまに向つてその輝く目をあげて、生まれてはじめての涙を目に感じました。−船の上ではまたがやがやさわぎはじめました。娘は王子と王嫁が自分を探してゐるのを見つけました。その時二人は悲しさうに湧き立つ海をながめました。それは娘が海にとびこんで泡になったことを知つてゐるものゝやうでした。目には見えないながら、娘は花嫁の額にキッスをして、王子に笑ひかけて、ほかの大空の子供たちと一緒に、空の中を流れる薔薇色の雲に乗つてあがつて行きました。

「三百年の後、わたしたちはかうして漂ひながら天国へ上がつて行くのだ。」

完訳である。全38話の内の第8番目に当たる。楠山の訳はその後冨山房百科文庫にも収められた(昭和13年)。

雑誌「童話研究」第2巻第1号(大正12年1月15日)pp.73〜75には、「アンダアゼン『人魚』の研究」という記事がある。日曜日の午後蘆谷蘆村宅に6人が集まりココアを啜りながら読書会を行った時の記録である。一回目(大正11年10月8日)の「雪の女王」に続く「アンダアゼン研究會」第二回例會は「人魚」(作品名を「人魚姫」とは出席者は言っていない)を取り上げた。選択の理由を、「アンダアゼンの作の中でも、最も露骨に性愛を取り扱ったものであり、また代表的傑作の一つである故」と説明している。児童に性愛を教える上品な方法として童話を取り上げるのだとしている。性教育の一環として捉えられているのが興味深い。主席者たちは描写の美しさに驚嘆しつつ、「失恋を取扱ったものである恋愛は結婚より以上のものであるといふことを此の一篇は暗示して居る」と述べている。霊と肉とか生命主義などで括れる議論は大正時代の空気を反映している。ある一人は、「復活」のネフリュードフとカチューシャを王子と人魚に見たと感想を述べている。

蘆村が会員の「人魚に関する説明を少し承りたい」という要請を受けて簡単に人魚について述べている部分があり興味深い。「原始人が海底の奇怪な存在を空想したのは当然のこと」であるとし、トリトン、サイレン、「ニイベルンゲンリード」の人魚に言及し、ワイルドの「漁師とその魂」を比較に取り上げた。ワイルドの作が恋愛の勝利になっている点がアンデルセンとは反対の行き方だ言っている。論議の最後に「文章はゴツゴツしてゐて少しもお伽的気分が出ていないのは遺憾である。もう少し立派な訳書が欲しいものである」とあるが、どの翻訳書を使ったものであろうか。「人魚」の題で訳しているのは、大正6年の長田幹彦『アンデルセン御伽話』であるが、読みにくいとは思えないが。

蘆谷蘆村(あしやろそん、1886〜1946)は本名重常。父は教育者(小学校校長・視学)で、父の任地島根県松江生まれ。国民英学会、聖書学院で学ぶ。キリスト教と英語という後の童話研究者として基礎を養う。但し、聖書学院は中退しているので学歴として誇るものは持たない。明治30年代は「明星」「新聲」「文庫」など雑誌に詩を投稿する。「萬朝報」掲載の諸氏の詩編114編を収めた馬場孤蝶選『花がたみ』(佐久良書房、明治38年2月19日)に蘆村「夕虹」が見える。「歌を抱いて春ふかく、君は病みしかいつとなく、くしき小鳩にさそはれて、天なる国にのぼりけり。」で始まる3聯の詩である。明治41年、「新少年」という雑誌の主筆となり児童文化、文学に仕事の比重を移す。ただし、処女出版は『詩集 あゝ青春』(白鳳社、明治42年2月10)だと言われている。この縦長の詩集は蘆村の作品を収めた「愁の巻」と「新文林」「中学生」等諸誌に掲載された諸家の詩編(蘆村が選者だったらしい)を再録した「誇の巻」の二つの部分を持つ。「愁の巻」には「かくやくと光の波」で始まる「リーブクネッヒトの死」以下20の詩と「青嵐」の総題をもつ76首の短歌が収められている。自序には「深き思ひの種、幼き涙のあと、自分は友と仰ぐ人々の勧めによりこの集を編んで以て過去を葬るの墓標とし、新なる生涯に進もうと思ふ」とある。それに呼応してか蒲原有明の「序」には「唯一冊の詩集を残したぎり、全く別方面に趨く人もある−これもまた自然の推移である」「蘆村君が更に新境地を拓いて作詩に従事されむことは、素より予の望むところである」とある。明治末期に『百合子姫』『発明画談』『両極探険画談』『和歌俳句小品文少年作法』『こども聖書』『お伽水滸伝』などの児童向け書籍を出しているが、蘆村の仕事としては重常名義で出した大正初期の『(教育的応用を主としたたる) 童話の研究』(勧業書院、大正2年4月5日)、『(童話伝説に現れたる)空想の研究』(以文館、大正3年7月5日)が本筋となる。

『童話の研究』第四章「代表的童話及び童話作家」には「小さき人魚」(pp.163‾166)の項がある。蘆谷は「此の物語は見様によつては決して好い物語ではない」と言っている。それは恋愛を骨子としていて、読者に教訓を与えるものではないからだとする。蘆村の「童話」観を垣間見させる見解である。文学として捉えるのでなく、成長過程にある児童の教訓になるものが最上の「童話」なのである。創作もフォークロアも含め児童の成長のためになる話を提供し、研究することが蘆谷の「童話道」だと言えよう。教材として最適な「童話」はアンデルセンの作であることは終生変わらぬ思いであった。「童話研究」誌上でのアンデルセン関連の記事や単行本『永遠のこどもアンダアゼン』(コズモス書院、1925)、『大童話家の生涯 アンダーセン伝』(教文社、1935)によって長きに渡り発表し続けた。大正5年刊行の高木敏雄『童話の研究』と比較して蘆谷の同名の書がオリジナルと厳密性に乏しい論だと言われたりもするが、大正2年という刊行時にはかなり好意的に迎えられたのではないだろうか。ただし、蘆村の限界を指摘したくなる気持ちは分からぬでもないが。

『空想の研究』は魅力的な書名である。『童話の研究』にはなかった「主要なる引用並参考著訳書」も添えられ、目次を見ると「小人に関する空想」「巨人に関する空想」「異常なる動物に関する空想」などわくわくする項目が満載である。ここまでが同書の魅力で、本文に向かうとややがっかり、と言うのが現在の読者の大抵の感想であろう。壮大なメニューに小躍りして、いざ目の前に提供されてみると案外な材料、味付けで苦笑するようなものである。第四章「異常なる動物に関する空想」第三節「半人半魚半人半獣の動物」(一)人魚(pp.131〜135)を繙くと、ニベルンゲンの歌の引用と最後の4行にアンデルセンの人魚が語られるだけである。「人間と同じい智情意を有する動物が、海中にも棲息してゐるといふ考は、古代の人間には起り易かるべき空想」だと指摘し、「人魚に関する空想は東洋にも西洋にも行はれ、古来之に関する話が甚だ多い」と言うわりには例が少なすぎる。蘆谷に取っては材料を揃え論を展開する事よりも、結論を提示することが大切だったのかもしれない。大層な建物を建てることに邁進し内部は空虚、陳腐であることに気を遣わない。それは日本の近代の姿でもあった。「古代の人間」の思想も通俗的なギリシアローマ神話に例を求めるだけで、それ以前のオリエントには辿らず、地域もアメリカ大陸の文化には触れていない。ブリタニカを引くだけでももう少し肉付けが出来るのではと思ってしまう。ギリシア神話の海の神格については第六章「別種の世界に関する空想」第二節「海底の国に関する空想」(二)「希臘神話に於ける海底国」(pp.177〜179)で述べられている。蘆谷の理論の参考書はHartland,“The Science of Fairy-tales”“English Fairy and other Folk-tales”、Lang“Custom and Myth”である。

蘆谷は明治末期に設立された少年文学研究会(1912〜1922)に参加していたが、大正11年日本童話協会を設立し、機関誌「童話研究」を同年7月5日付で発刊した。創刊号の発行元、日本童話協会の住所は神田区表神保町2番地で、代表者は前田慶次、編輯所は府下高田町大字雑司谷亀原31番地となっているが、2号(1922.9.15)からは編輯兼発行者は蘆谷重常、発行住所は雑司谷31番地に変わっている。創刊号は87頁、一部60銭である。2巻からは非売品と明記され、半年分(1円80銭)の会費を払った者に配布される会員誌となった。2巻4号(1923.8.5)からはまた一部30銭となっている。

1巻3号(1922.11.20)巻末の「会員名簿」を見ると、顧問巌谷小波、名誉会員は小波の外、今澤慈海、岸邊福雄、久留島武彦、坪内雄蔵の5人が名を連ねている。評議員は蘆谷、藤澤衛彦など14名。蘆谷は常任幹事でもある。以下会員は229、ほとんどが男性である。日本童話協会は蘆谷が中心の会で、初期に集まった会員は口演童話の実践者が多かった。

口演童話は子供たちの前で歌、踊りも交え話を演じるものである。2巻2号(1923.3.20)には中西芳朗「海のお姫様」が掲載されている(pp.80〜92)。こんな断り書きがある。

本編は芳朗お伽噺キンノイタ中の長編童話「金の枚」最後の一編であつて、口演の中に舞踊、童謡と少女小曲の合唱と、独唱を入れて先般試みに、上野で発表したものであります。

話は拐かされて羊の番をさせられている少女が麦笛で人魚を呼び出し、難題を解決し解放に至るという、難題型メルヘンと現代風俗が混合したものである。

日本童話協会は昭和初期には『綜合童話大講座』を刊行、「童話研究」も中断をはさみながら昭和16年8月まで出し続けた。蘆谷が昭和17年5月30日疎開先の青森県で死去すると、一時協会は休会となるが、戦後は藤澤衛彦を中心に活動を再開している。

大正12年の『童話研究』には3号(5月25日)に「童話に於ける時間と空間との超越(上)」(蘆谷重常)と「オスカアワイルド漁夫と其の霊魂」、4号(8月5日)「人魚説話遊行の考察(一)」(藤澤衛彦)、5号(9月1日)「人魚説話遊行の考察(二)」など注目すべき記事が掲載されている。藤澤は、その論考を以下のように書き出している。

童話の至宝であるアンダアゼンの人魚、純真なる性愛の描写であるアンダアゼンの人魚、そこに取り扱われた美しい人魚少女、アンダアゼンは、美しい詩を以て、悲しき人魚少女の一生を童話にあつかった。人と人との恋愛より、人への愛着から、只管に之に近づく霊性を獲たいと、あはれにも希ふた人魚の心、アンダアゼンの人魚は、独逸のウンディーネ(Undine)と、其系統を等しくするもので、ウンディーネの場合は、不死の霊性を得んとして、人間に婚したが、一旦夫が約束を裏切ると、そを捕へて接吻し、夫の命を奪ってゐるが、アンダアゼンの人魚の場合は、相対の人を殺すことをやめて、自ら海に投じてゐる。あく迄も美しいアンダアゼンの人魚は、最後まで美しい彼の芸術を以て、一つの伝説が取扱われて居る。

「遊行」とは伝播の意味で、藤澤は人魚の俗信は世界中に分布していて、その淵源を明らかにすることは困難であるが、「海岸に近き土地に住した原始民族の間に発酵されたものであらう」と言い、オアンネス以下の今日よく言われる魚身型神格の名を挙げている。日本を中心とした人魚記述は『廣文庫』を参照したものがほとんどである。その中では、近江石場寺村観音寺の縁起の引用部分が目新しく思える。藤澤は人魚=儒艮説を受け入れていて、遊行の結論としては、「世界共通の人魚伝説は、かゝる海獣の棲息がもたららせるものであって、それが、ある海の地方に於ては、遊泳せる海女誤見せられたものなどが混じて諸方に美しき人魚伝説を分布せしめたものがあったであらう」と言っている。また、日本の人魚は中国の影響を第一に考えるべきであるとし、22の人魚出現記録を拾っている。出現記録を網羅しようとする試みの早いものの一つであろう。

人魚文献を『廣文庫』に頼ることはその後も幾多の研究で見られるものであるが、興味の対象を版画などの刷り物に広めたことが藤澤の特筆すべき点である。人魚に関して言えば、『日本民族伝説全集』第六巻〔北陸篇〕(河出書房、1955.11.15)所収「八百比丘尼と人魚」(pp.174〜198)には19の図があり、理解の助けになっている。見世物や他書では見られない人魚図などは藤澤の長所と捉えて良い。ただし、人魚出現記録が30年以上も前から変わらぬ22件であるのは寂しい。近年研究が深化した鯰絵についても藤澤は早くから興味を持っていた。富澤達三は「鯰絵は古くは樋口弘、のちに藤澤衛彦らによって注目され」(富澤『錦絵のちから』、文生書院、2004.2.28、p.63)と述べている。民俗学領域での藤澤の業績に関して今まであまり評価されていないように思われるが、珍奇なものに興味を持ち資料をコレクションするあり方は、藤澤の資料を再利用する時、思い出して感謝すべきである。

大正12(1923)年には「童話研究」以外にも藤澤は人魚研究を発表している。「中央史壇」第6巻第6号(5月)pp.45〜53「人魚伝説とその分布の研究」と朝日新聞社刊『海の伝説と情話』(7月25日)所収「海洋伝説系統と其の環境について」(pp.1〜31)である。また、「中央史壇」上の論文末尾に「その一層詳なる研究と結論とは、これを、拙著「日本伝説研究」第二巻(大鐙閣発行)にゆづる」と書いたその著は大正14年9月15日に発行された。「八百姫と雪女−不老長生伝説−」中、pp.19〜48が「人魚伝説考」に当てられている。

大正12年の藤沢の人魚関連の論考は、まず大鐙閣『日本伝説研究』所収予定の「人魚伝説考」が5月30日に脱稿している。その一部を「中央史壇」に掲載し、「童話研究」にも考察を発表した。その間藤澤は「日本伝説研究」の校正刷りを川合勇太郎(1897〜)に貸した。川合はそれをそのまま「陸奥の友」6、7月号に載せた。藤澤の研究が出版されない内に川合は発表してしまった。しかも藤澤の論に寄ることを明記せずに。オリジナルが逆に剽窃の形になってしまった。「童話研究」第2巻第5号(大正12年9月1日)p.49「人魚説話遊行の考察附記」(藤澤衛彦)はこれらの事情を明記している。ただし、あくまでも藤澤側からの見解であり、川合については「陸奥の友」も見ていないのでその事情は分からない。川合勇太郎は日本童話協会の会員で、2巻2号から3巻1号まで「津軽の童話」を連載し、その後も「飄箪爺の話」「瓜姫子」などを同誌に載せている。川合は1970年代に津軽書房から『ふるさとの伝説』(70年)『青森県の昔話』(72)『津軽のむがしコ集』(73)を出版している。

藤澤衛彦は明治18(1885)年8月生まれ。明治42(1909)年、明治大学文学部卒業。明治38年に大島の民話・民謡にふれ民俗学的興味を持つようになる。卒業の年に黒川義太郎との共著『上野動物園戸籍調』を出版し、以後著述活動を展開する。初期の号「紫浪」での刊行書籍もある。大正5年には、富岡直方発行の雑誌「新少年」の主筆に迎えられ、「歴史小説 與作の死」「軍事探偵小説 鰐皮の手提鞄」などの創作を発表する。また、大正3年には月刊歌集「自由」第一輯(自由社、10月23日)に「生」の総題の下、19首を載せている。「学足らず三十路名も無きむさ髭のうすら赤きを落すなといふ」「売文に案じはてたるわが顔を力なく見る汝さびしくも」「君を見つきのふかあらぬ今日かいざ恋しき者よあはれあはゝはゝ」。同大正3年には日本伝説学会を設立、会長に就任、以後戦前は、日本童話協会(大正11)、童話作家協会(大正15)、日本風俗史協会(大正15)、日本民謡協会(昭和3)、など各種団体の創設に関係する。戦後も、日本児童文学者協会、日本風俗史学会、日本アンデルセン協会の会長、理事長を務め、その間『日本伝説叢書』『日本伝説研究』『日本民族伝説全集』『図説日本民俗学全集』など大部の著作を含め200冊前後の刊行書がある。昭和7年から33年まで、明治大学教授。昭和42(1967)年5月7日死去。

『日本伝説研究』第2巻には「海出人の図」(錦絵詞書清流亭)が挿絵第二図として収められ、詞書も翻刻されている。これまでも何度か言及した、豊年と流行病を海中から出現した怪物が予言するというアマビエ型言説の更なる一例である。

此度越後国福島潟と申す所にて、夜々光物これあり、女の声にて人を呼びける。当閏四月、武術修行の浪人柴田旦といへる者、見届け候所、われは海中に住む海出人なり、今年より五箇年の間、豊年なれども、当十二月、風病流行、世間の人およそ六分通り死せん、しかしながら、わが絵姿を見る者は、此難を除くべし、早く世上の人に伝へ、わが絵姿を写し、家内へ張り置き、朝夕眺むべしといふて、消えうせけるとなり。

「海出人」の姿は胸から上は女人で、鱗を持ち、下半身は巻き貝の身のように見える。神社姫の絵図に見られるような宝珠は描かれていない。同様の刷り物(但し、女人ではなく、童顔の男子が手に宝珠のようなものを持ち白雲に乗じ海上を漂う図柄)を川崎巨泉が収集していた。詞書きはほとんど同じであるが、場所が「越後国福島名田吉」、光物を見届けた人物が「其所の士芝田忠兵衛」となっているという相違がある。巨泉は「年代不明」としているが、『藤岡屋日記』は嘉永2(1849)年6月頃に、同様の絵図を売り歩く者がいたことを報じている。福島潟で事が起こったのは閏4月中旬と藤岡屋由蔵は記している。文言の相違は人物名が「柴田忠三郎」、海ではなく大沼の水底に住者が予言し、病の流行は「十一月」よりとしている所である。藤岡屋は「越後福島潟人魚之事」と、描かれているのは人魚だと断定しているが、添えられている絵は巨泉が文字で伝えている童子型で尾を巻いているものである。嘉永三年3月には全身が鱗で覆われた「金太郎」という名の蛇子の見世物が両国に現れたが、無関係であろうか。この時無検印で蛇子の刷り物を売り出した者がいて問題になっている。寛政(1790)年以降、地本問屋(草双紙、錦絵などの制作販売の本屋)仲間は自主的検閲を行い、版元の下絵を絵草紙掛名主の月番が検査し改印を押し彫らせていた。

川崎市市民ミュージアムで2回ほど展示された「大神社姫」の刷り物は、「此度当卯の八月九日越後の国にゐがたの濱べより」あがったと書き出しにあるように、文政2(1819)年4月18日に肥前に出現した神社姫の新潟版である。「長さ二丈余にてはらのあかきこと紅のごとし」という形状、「われは大神社姫にて龍宮よりの使なり」との名乗り、7ヶ年の豊作と、病による多数の死人、姫の姿を見る者は悪病を免れるなど、出現場所が異なる以外は共通の詞書きである。蛇体の人魚は嘉永2年「海出人」と重なる部分がある。更に幕末には顔も爬虫類型の「人魚」の刷り物が出ている。

現在開催中の凸版印刷株式会社印刷博物館「開国150年記念展 西洋が伝えた日本/日本画描いた異国」展(2004.9.11〜12.12)に「英國女王冩真鏡(いぎりすこくによわうしやううつしのかゞミ)」(毛利参樹写)が出品されている。ヴィクトリア女王の横顔を右に配し、左側には珍奇な産物が描かれている。珍奇物とはタラアカ(西洋の雨龍)、英国銀銭、人参果、金体石、銀体石、そして乾人魚である。乾人魚の説明文を読んでみる。

現在開催中の凸版印刷株式会社印刷博物館「開国150年記念展 西洋が伝えた日本/日本画描いた異国」展(2004.9.11〜12.12)に「英國女王冩真鏡(いぎりすこくによわうしやううつしのかゞミ)」(毛利参樹写)が出品されている。ヴィクトリア女王の横顔を右に配し、左側には珍奇な産物が描かれている。珍奇物とはタラアカ(西洋の雨龍)、英国銀銭、人参果、金体石、銀体石、そして乾人魚である。乾人魚の説明文を読んでみる。

人ぎよのひものなり おもてハ亀のごとくまた人に似たりミづかき(蹼)四足両手を兼たるごとくミゆる干ものにして石よりかたしといへども全体本形いさゝかもそん(損)する事なしとぞ

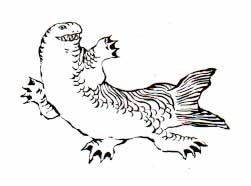

大山椒魚に魚尾を付けたような姿が描かれている。鱗もある。この図の構図に似ているのが湯本豪一氏が紹介している「豊年魚」である。爬虫類化が乾人魚より進んでいる。形状は「背すじ黒くこけ(苔)生じ目はかゞミ(鏡)のごとく形は鼬のごとし足ハ亀のごとく長サ几七尺五寸目方二十貫目」と伝えている。淀川の岸辺に浮かんだ大魚は古来より大豊年の続く吉瑞とされ「豊年魚」と名付けた。慶応2(1866)年正月より大坂南地で見世物となった象と同年6月に「珎(珍)魚」浮出るとある刷り物があるので、慶応2年の出来事なのだろう。おそらく大山椒魚だろう。これらの動物型人 魚に似通った図は文化12(1815)年刊「北斎漫画」に載っている「人魚」である。これら3種を模写して掲載しておこう。今回も人形倶楽部の絵師胡蝶に頼んだ。

魚に似通った図は文化12(1815)年刊「北斎漫画」に載っている「人魚」である。これら3種を模写して掲載しておこう。今回も人形倶楽部の絵師胡蝶に頼んだ。

幕末においても、中国伝来の人魚=山椒魚説が保持されていたと思われることは興味深い。人魚は動物であるという意識が西洋思想の移入に伴って人魚=儒艮説を無批判に受け入れた土壌になっただろう。それとは別の女人型の人魚もアンデルセンの決定的影響下に置かれ、大正以後類型化した。近年ホラー小説がらみで、動物型人魚の復活も見られる、やっと多様化の時代となったが、もはや陳腐化して人魚のエネルギーは枯渇しているようにも思える。漫画、ライトノベル、絵本と人魚は多く現れて来るが、消費尽くされる対象でしかない。それで良いと思い定め、せいぜい楽しむことにしよう。

印刷博物館のプロローグ展示ゾーンに護符(秋葉神社や元三大師、御嶽山の大口真神)と鯰絵・疱瘡絵と共に「厄病除鬼面蟹写真」が飾られていた。写真とは本物のように写した図という意味で、一枚の刷り物である。所謂平家蟹の甲羅であるが、説明文では「嶌村蟹」と呼んでいる。管領細川高国の臣嶌村弾正高則が摂州大物浦の合戦で荒波に身を投じ、その霊が蟹に化したという俗説を説いている。藤澤衛彦は、明石で取れる鬼面蟹は元弘の乱で戦死した秦武文の化身の「武文蟹」、享禄年間の三好・細川の合戦で敵二人を両脇に抱えて入水した細川の臣島村氏が化した尼崎の「島村蟹」を平家蟹と共に取り上げている(『図説 日本民俗学全集』第1巻、高橋書店、1971.10.20、p.313)。飯塚啓は明治40年10月の「日本少年」第2巻10号「望潮(しほまねき)と平家蟹」の中で、一説として享禄4(1531)年、 浦上村雲が細川晴元と摂州で合戦した折りに浦上の臣島村弾正左衛門貴則が敵を両脇に抱えて入水し、その霊魂が化して「島村蟹」になったと紹介している。

浦上村雲が細川晴元と摂州で合戦した折りに浦上の臣島村弾正左衛門貴則が敵を両脇に抱えて入水し、その霊魂が化して「島村蟹」になったと紹介している。

刷り物の詞書きは、門戸に甲を吊せば諸厄を除き疫癘をはらうと効果を謳い、本物の蟹が得られない地方はこの絵を門戸や壁に貼れば良いとしている。前回の釣り船清次のお札同様の力が蟹の甲に認められていた。平出鏗二郎(1869〜1911)『東京風俗志』には釣船神社の神符と共に蟹の甲羅、「鎮西八郎為朝御宿」など17の呪物の図が掲げられている。川崎巨泉が長田蟹の図をものにしていることは既に報告済みである。

護符といえば牛玉宝印(ごおうほういん)が有名であるが、そこに描かれる宝珠が神社姫などの人魚図像にも書き込まれていることを指摘しておこう。 牛玉とは牛の結石である牛黄を朱に混ぜて印を押すことからとの説もあるが、為永春水(佐々木貞高、1790〜1843)「閑窗瑣談」巻之三には、牛王とは「生土(うぶすな)」という文字の書き損じ読み損じによるものだという珍説が紹介されている。「生」という漢字の下の「一」部分が「土」に加わり「牛王」となるという説だ。その当否はともかく、春水は牛玉宝印の護符として霊験あらたかである話を書いている。享保元(1796)年6月、武州崎玉郡船越村の百姓佐五右衛門宅では、毎夜二歳になる末の女の子が泣き出し、外から室内に入ろうとする異光と室内からそれを阻止しようとする光が争い、間もなく女の子の泣き声が止むという事件が続いた。家内の光が生ずる辺りを掃除して黒くなっていた貼り付けを捨てたところ、その夜は屋外から怪物が侵入し小児を攫って行ってしまった。翌日血の後を辿ってみると、洞に猿の化け物が眼を光らせていたので村人たちは打ち殺した。何故室内から光が当夜は出なかったのか思案したところ、ある人が室内を掃除したのではないかと言いだした。捨てた貼り付けを探し出すと、それは熊野牛王の守り札で、佐五右衛門の祖父の代から尊信していたが、いつしか顧みないようになっていたものであった。牛玉宝珠は熊野三山など各地の神社から発行される災厄除けの護符であるが、裏面に起請文を書くことでも知られている。

佐五右衛門の話は牛玉宝印への信仰が廃れかけていることを伝えたものか、霊験を強調したものか読む者によって異なるが、江戸後期には祈願はするが、それを成就してくれなければ神仏にさえ復讐するという人間も現れた。弘化4(1847)年3月、二人の子供が疱瘡に罹ったので四谷太宗寺の閻魔大王に平癒を祈願した勝五郎は、願いかなわず子供が死亡したので、閻魔像の目を彫り抜いてしまった。富澤達三『錦絵の力』pp.51〜52に記述された事件である。神仏に一応すがるが、きわめて即物的で、効果がなければ責めることまでする。

護符や絵図を配布する方も販売行為という経済的動機で時期を見て活動する。薬にしても明治初期から販売促進を意図して全国的に新たに勃興したジャーナリズムの場を活用する。それに成功した者が宝丹、精餚水、清婦湯・清心丹などで、明治・大正、更には昭和まで新聞・雑誌広告を載せ続けた。明治初期の町、村で新たに建造されものの代表は小学校と宝丹・精餚水の広告であったとは大袈裟ではあろうが、そんな新聞記事さえあるくらいだ。もう少し、清心丹、宝丹の広告を巡る話を続けてみたい。

by風魔潔(aka. MORO)

もう一度南新二作「一夜漬人魚甘鹽」を読んでみよう。

今回のテキストは「やまと新聞」に掲載されたものである。先に紹介した筑摩書房『明治文学全集』第26巻に納められていたのは、新二の単行本『文庫』(春陽堂、明治26年1月7日)所収のテキストであった。

明治23年1月28日の「やまと新聞」第一面を見てみよう。中央に人魚を釣り上げた男の挿絵が位置している。水野年方(1866〜1908)が描き、彫り師「山本刀」の銘がある。新聞連載であるから毎回挿絵があるが、『文庫』には2つあるだけで、しかも新聞掲載時のものとは異なり、人魚は描かれていない。

明治23年1月28日の「やまと新聞」第一面を見てみよう。中央に人魚を釣り上げた男の挿絵が位置している。水野年方(1866〜1908)が描き、彫り師「山本刀」の銘がある。新聞連載であるから毎回挿絵があるが、『文庫』には2つあるだけで、しかも新聞掲載時のものとは異なり、人魚は描かれていない。

第一面の最初には「官報」が載り、続いて雑報が6本、全5段の内、最後の2段に「一夜漬人魚甘鹽(いちやづけにんぎょのあまじほ) 餌食に因みの五回続き」が収まっている。官報以外は総ルビである。「餌食(ゑさ)に因みの五回」とは、釣りの話から始まるので釣餌の環形動物多毛綱のゴカイにかけたもので、2月2日まで全5回の短期連載であることを表している。その辺の事情は本文前に置かれた説明で察しがつく。

採菊散人が五日間休ませて呉れろとの頼みに其間だの腹ふさげに何ぞ無いかと戸棚の中を引掻廻して手に入つたる天明時代の人魚の黄表紙此奴を一寸と斯う遣つてコリヤ好物が見當つたワイエ焼直してハ見たものヽ時代違ひの滑稽物お口に合ぬハ素より合点百も承知の濱邊から上りました人魚の甘鹽ハ是れでござい評判評判評判(2番目からの「評判評判」は踊り字で表現)

赤字にした部分は単行本収録時に省略された。

採菊散人はやまと新聞社長の条野採菊。新聞発刊時から連載小説を次々に掲載し、圓朝の速記落語と共にこの新聞の呼び物となっていたことは既に書いた。採菊は福地桜痴(1841〜1906)からの知識で海外小説を翻案した作も幾つか連載している。翻案ではないが、「一夜漬人魚甘鹽」の前は明治22年12月22日から翌年1月26日まで「葦の穂綿」を、また後では明治23年2月4日から5月21日まで「金の番人」を採菊は書いている。その間を埋めるように新二は5回の続き物を書いたのである。「天明時代の人魚の黄表紙」を下敷きにしたというのは朋誠堂喜三二(1735〜1813、天明時代[1781-89]を代表する黄表紙作家)へのオマージュであるが、実際には寛政3(1791)年正月蔦屋重三郎発行、山東京傳作(絵師は北尾重政か)「箱入娘面屋人魚」(以下、面屋人魚と表示)を基にしている。

一回目の主人公は挿絵にあるように、人魚とそれを釣り上げようとする男である。人魚を釣ると言う発端からして面屋人魚と同じであるが、面屋人魚には更に当時の人々の、ある流行り神への信仰が土台になっているのだが、それについては後ほど述べることとしよう。

「江戸の眞中」人形町(面屋人魚では人魚と人間の夫婦が仲睦まじく暮らしたのが人魚丁改め人形町であった。人形師が多く住んだため江戸時代では人形町と俗に呼ばれていて、「面屋」を屋号とする人形屋があったという)の人形屋仁太郎は子供の頃から、玩具の釣りに始まって、蛙釣り、雪釣りと何でも釣ることが好きだった。魚釣りは鮒釣りから始めたが、臆病者ゆえ海の沖釣りは諦め、鯉釣りに移ることにした。「投身と鯉釣りは百本杭か向島に限る」と当時言われていたが、百本杭(波よけの杭が岸近くに多く打たれている隅田川河岸。墨田区横綱2丁目)はより水死人が多いので、向島三囲下(三囲神社は墨田区向島2−5−17)で初恋ならぬ初鯉釣りを始めるが、半年通っても鯉は釣れない。この部分は鯉にかけた洒落が続いているので引いてみよう。

まだ鯉馴れません初鯉で何(ど)コイ往つて能いかさつぱり分りかねます鯉に上下のへだては無い筈だが走コイ人ハ那處の邊新参者ハ此コイ等へヘイヘイ有がたうございますドツコイナと漸やく居所が極つて

ある日の夕暮れに掛かったのが、土左衛門ではないが「艶い姉」。「チヨトお前さん上げて頂戴ナ」と言われて引き上げたら、「胸から下が魚で乳の所ろまでハ綺麗な女」。仁太郎はびっくりして念仏と題目を唱えたが、女の方は落ち着いたもので「私やア別に不思議なもんぢや有りませんヨ人魚なんでさア子(ね)」と言い放つ。ここまでが初回である。

29日付やまと新聞の一面は例の通りまず官報、続いて雑報が一件。猿楽町二丁目松本氏方で26日に行われた「稽古能」の様子を詳しく伝えている。劇評(主に歌舞伎)は採菊、新二ともにこなしていたが、どちらの筆であろう。場内は紳士騒客が所狭しと詰めかけ、落語家の圓橘圓右も観客に混じっていた。維新直後は廃れるかと思われた能狂言もこの時代には盛況になっていたことが分かる。なお、劇評家としての新二については緑雨が短文をものにしている。

幸堂得知ハひたすら先人の形を説いて俳優の手足を束り技芸を挙げて一の模型の内に入れんとす未以て真の劇評家とハ云ふ可らず、竹の舎主人ハ其小説に於るとおなじく勉むべしつゝしむべし怠るなたかぶるなの心学的筆法を以て俳優の技芸よりハ寧ろ行儀を論ず未以て真の劇評家とハ云ふ可らず、思軒居士ハおのれが嗜好の走する所をのべて其極団洲梅莟に諛するのみ未以て真の劇評家とハいふ可らず、三木竹二ハ古今の評判記をきりぬきて体裁よくならぶるのみ未以て真の劇評家とハいふ可らず、やゝ服すべきハ南新二なるも所謂ウガチに過ぎて却て洒落に近く未だ以て真の劇評家とハなす可らず算し来れバ我邦一の劇評家なし孰れか之れを講ずる者ぞ(「劇評家」 國會新聞 明治25年3月8日)

「未以て真の劇評家とハ云ふ可らず」と得知、篁村、思軒、竹二の4人を切り捨てる鋒は新二にはやや甘い。「稽古能」の文章は真面目に終始しているので新二の筆ではなかろう。なお、緑雨に貶された三木竹二(1867〜1908、森鴎外の弟)の明治20〜30年代の劇評が岩波文庫『観劇偶評』(2004.6.16)の題の下にまとめられた。

では、人魚甘鹽の続きを読んでみよう。仁太郎は「濕氣を喰つたぼていふり」という身で人魚を見ていたが、見世物にしようという欲心が沸き自家まで連れて来ることとなる。「ぼていふり」とは、魚を担いで売り歩く棒手振りのこと、「しけをくった棒手振り」とは海が荒れて売る魚が無く、どうしたものかと思案している様を言うのであろう。見世物に仕立てる算段については、

藝を仕込んだら二本手が有るから三味線でも太鼓でも出来るハ受合ひ天窓(あたま)を粋な島田に結はせて先づ兩國へ擔ぎ出し夫れから奥山神明と叩き廻り京都にてハ四條河原大阪にてハ千日前伊勢ハ白子の観音堂先き先き御評判の生た人魚ハ是れでございと見せて歩けバ

と狸の皮算用をしている。江戸時代からの見世物小屋がかかる地名を数え上げているが、新二の長兄嘉順が無類の見世物好きであったことを緑雨が伝えていたことを思いだして頂きたい。また、明治になってから、富岡鉄斎(1836〜1924)が京都四条大橋で人魚を見ていたことも言い添えておこう。ことさら「二本手が有るから」と言っているのは、面屋人魚では人魚は手無しという設定になっていることを意識したものだろう。面屋人魚も女郎奉公に出た時には髪結いに「横兵庫」(笄を横に広がるようにさした派手な髪形)に結って貰っている。

仁太郎の人魚への初対面の挨拶は、「三才圖畫にて余所ながらお知己にハ成つて居りますが日本の内でお目に掛らうとハ思ひも寄らず」と始まり、浅草の観音同様隅田川から上げるのは目出度いなどと欲に紛れて調子の良いことを言う。「桂川連理柵(かつらがわれんりのしがらみ)」をもじって「桂川人魚の背がらみ」と外題して頬冠りで背負い家に連れ帰ったはいいが、さて何を食べさせたら良いか分からない。「邰孑(ぼうふら)の卯の花煎りか蚯蚓の佃煮か寧そ鶏卵を土器で焼た」ものがいかと考えていると、人魚の方は「鰻の丼になさいナ」と来た。お茶は自前の上等のもの、香の物も別料金でたっぷりと持ってこさせるようにと途方もなく口の奢ったことを言うものだと仁太郎は呆気にとられる。

どうも、新二は鰻が好物らしく、他の作品でも鰻が語られている。更には『片目うなぎ』(三友舎、明治26年10月14日)と題する作品まである。逆に鰻嫌いの鶴屋南北を短編に書いたのは杉本苑子(「鶴屋南北の死」)であった。鰻の蒲焼きについて、鹿島萬兵衛(1849〜1928)はその著『江戸の夕栄』の中で「昔の鰻通は自分で船からざるに揚げ、魚を見て焼かせます。それも団扇二枚であふつてくれなどと注文なさる人も毎度ありましたが、今はそのやうな鰻通も少なくなりました。」と言っている。新二はどんな注文の仕方をしていたのだろう。

さて、人魚との生活であるが、一人前しかない蒲団にくるまり、頭が女人、尾が魚だから名を「女尾」と名付け火鉢の前に坐らせて見ると結構見られるので、水入らずならぬ、水物の人魚のことだから「水入り」で一緒にいることとなった。「小鍋立て」とか「大鼻毛となり」(鼻毛とは、女に甘い男の意味である)などと興味をそそられる言葉が使われているが、そのように暮らしていた或る夜、女尾は「摺子木の簪で茶漬を喰ひし夢」を見て妊娠した。卵を産むかと思っていたら、婆さんのような女の子が生まれた。擂り粉木は年々短くなるように、年寄りの姿で生まれたが、年と共に若くなり、向島で釣れた人魚の娘であることから「お花」と命名された子は、今は一七、八の娘盛りに見えるようになった。人魚は美しく、その身体を嘗めてさえ人は若くなる、などと面屋人魚を暗示させる言葉が使われている。面屋人魚では、寿命が千年伸びるという触れ込みのもとに、一人前1両分(吉原の最高級遊女の一昼夜の値段)で人々に人魚を嘗めさせている。人魚と人間のハイブリッドが生まれる所は新二が発展させた部分であり、後半は娘「お花」が物語の中心となる。

この日の1面雑報は6本。汽車・電信の不通、「佳人之奇遇に関する控訴」、「日本人佛國人を斬る」などの他に近刊雑誌名を列挙したものが見える。当時の雑誌の一端を知ることが出来る。「教育報知」第200号、「保守新論」第11号、「かなのてかヾみ」第43号、「法律雑誌」第789号、「頓智會雑誌」第16号、「警察法林」第12号、「維新史料」第49号、「牧畜雑誌」第25、「日本人」第39号。宮武外骨の「頓智會雑誌」に注意が行く。『佳人之奇遇』は東海散士(柴四郎 1853〜1922)名義で出版された明治小説のベストセラーであるが、その版権を巡り服部誠一らと裁判になった。版権意識に関しては明治20年代はまだまだ作家にも浸透していなかったと思われるので興味深い雑報である。

第三回は「日本橋食傷新道に指美野源平と云ふ浪人有り妻を鵜殿と號」と、新しい人物が登場してくる。「さしみ」と「う」の子は水に関係のない「半七」という名で、今年21歳。「日本橋食傷新道」とはCOREDO日本橋あたりの横町で、鰻屋、鮨屋などの多くの飲食店が軒を並べていたことでこう呼ばれていた。ただし、江戸時代の呼び名ではなかったかもしれない。半七は水に縁がない名を持ったためか、酔って乗っていた屋台船から両国川へ落ちてしまう。それを助けたのが人魚の娘お花である。「人魚の子だから生まれながらにして水の中ハ平氣なもの鼻毛を抜かれたむべ山を取り返して来たほど骨の折れた容子も無く」というわけである。「むべ山」とは歌カルタを賭博用に転用したもので、負けを取り返す苦労とは反対に、容易く助け上げたことを言っている。

後日礼に来た半七とお花は相愛の仲となり、一人っ子同士ではあったが、お花が段々若くなって赤ん坊になってはと心配した仁太郎は二つ返事で娘を嫁に出した。これが若夫婦の悩みとなるのである。年取る夫と子供になる妻、半七が40で、お花は赤ん坊。添えたのはうれしいが、どうしようもない境遇。お花が母が釣り上げられた隅田川に身投げをして冥土で夫を待つと言い出したところ、半七もいっそ一緒にと、心中の道行きとなる。かつて仁太郎と女尾が桂川連理柵(お半と長右衛門の心中話)を洒落たのがいけなかったか、子供たちは本当の心中道行きとなってしまった。

この日は雑報記事が多いため、人魚甘鹽の本文はいつもより少ない。

やまと新聞の雑報と新二について石橋思案は次のように書いている。

僕翁(南新二のこと−引用者注)の文名を聞くこと久矣。偶やまと新聞の雑報を読むで、時に其の流麗なる文詞と軽妙なる洒落とが、紙上に一種の異彩を放つのに驚嘆して、私に天下無類を以て擬し、転た其の筆者の才識を想見して居たが、後翁の手に成ることを耳にして、一たび謦咳に接するの日を、指折り数へて待焦れた事がある。

注目雑報は「本城安太郎氏の無罪放免」。前回の「日本人佛國人を斬る」の続報である。ニューヨークから欧州へ渡る汽船上でフランス人の老人と懇意になった筑前出身の本城安太郎は、パリでその老人から金品を強要されたが、小刀で振り払うと、その足で警察に自首した。本城は悍馬を静めてフランス人から称賛を受けるなど、胆力の座った男であったが、正当防衛を認められて無罪放免となったという記事である。他の雑報としては、総理大臣山縣有朋が空前の夜会を催したこと、宮城県栗原郡で太陽が三つに見えたこと、森林太郎(鴎外)が厚生館で廃娼論を主張したことなどが載っている。

三囲堤に半七とお花は着いたものの、人魚の娘は水では死ねないことに気付き愁嘆場に暮れる。すると稲垣の彼方から魂の消え入るような声が聞こえた。稲垣から出てきたのは、魚と人の境目に出刃包丁を突き立てた母、女尾であった。人魚は苦しい息をつきつつ、己の身の上を語り始める。そもそも人魚女尾は南海の生まれで、幼時より龍宮で和布と名のって宮女をしていた。神事の夜、海綿(「すぽんじ」とルビがある)と忍び会っていたが、隅田川に流れ来たって仁太郎の釣り針に掛かったのである。子が出来たので、手塩にかけて育て嫁入りまでこぎ着けたが、若夫婦が家出をしたと聞き、後を追って来たと言う。では、何故に自らに刃を突き立てたのかという説明は次回のこととなる。

今回も雑報が多く、人魚甘鹽は一段のみの掲載である(挿絵があるので、実際は一段にも満たない。当時、一段は24字×52行)。佳人之奇遇版権を巡る裁判の続報や、国民、江湖、横浜貿易の3新聞が創刊されたことを伝えている。江湖新聞は永平寺が出資し、2月1日に初号を出した布教のための新聞。三宅雪嶺を主筆に迎えたが、部数振るわず、8月6日に休刊となった。かつて同名の新聞を採菊は福地桜痴、西田伝平など、後に東京日日新聞に結集した人々が出していた(慶応4[1868]年4月3日〜5月22日)。

他の雑報では「議長旦那様」がおもしろい。帝国議会も開設され、地方でも議会が持たれるようになったが、京都府乙訓郡のある村では、議長を務める村長は由緒ある家柄で、常に旦那様と呼ばれていた。議場でも旦那様と呼ぶので、議長と言うようにしたが、長年の習慣でつい「議長旦那様」と呼ばれ閉口しているというものである。滑稽種なので新二の筆であろうか。なお、当時の雑報は大抵、前号の訂正、取り消しを読者に求める「正誤」から始まることを伝えておこう。

さて、なぜ母人魚は我が身に包丁を立てたのかが、苦しい息の中で語られる。古来人魚を食する者は年をとらないと言う。ならば、人と魚の分かれ際で筒切りにして、魚の部分を三枚におろし、塩焼きなり味噌漬けにして食べれば、半七、お花、二人して年をとらずに今の姿のままで暮らして行けるだろう、と母は言う。子供たちは母を犠牲にすることに躊躇を覚えるが、死に行く身を無駄にしないようにと言い含め、出刃包丁を自ら引き抜き息絶える。母の遺言の通り、人魚の人体部分は浅草観音境内に埋め「人魚地蔵」と称したが、今は「因果地蔵」と称えるようになった。三枚におろした中落ちは隅田川河畔の寺に葬り、それが現在の長命寺である。題名は人魚甘鹽としていたが、若夫婦は涙を誘う芥子味噌、山葵醤油で人魚を食したという。長命寺は桜餅で知られる、向島5丁目の寺。因果地蔵は『江戸名所図会』に「石地蔵有り。祈願あるもの因果をもって念ず。ゆゑに、因果地蔵の称あり。霊験もつともいちじるし。」とある。

面屋人魚では人魚を嘗めすぎた夫が若くなりすぎたのを、人魚の父である浦島太郎が玉手箱で少し年をとらせて丁度良い年齢にして、人魚も一皮むけて手足のある本当の人間になった。夫婦が越したところが人魚丁ならぬ人形町、剥けた皮は生薬屋に売ってまた大儲け、夫婦揃って不老不死で現在まで7千9百年生きて、作者の隣人となっている、と言うのが結びである。

甘鹽の方は、ただ長生きするだけではつまらないと、血の道の薬を売り出した。これが後年、高木某が製法を伝え人魚の目印で今なお繁昌している「清婦湯」である。

え、これって、清婦湯・清心丹製造本舗の騠木與兵衛の宣伝小説か、と思ってしまう落ちである。

宣伝小説ならぬ宣伝小話では、「いろは新聞」(明治12年12月4日創刊)明治17年1月4日(1220号)の附録部分が有名である。新年の祝いと広告が合体した5〜8面部分は各面が3段に分かれ、各段二社が広告を負担し、その2社の宣伝をふくむ小話を記者が署名いりで書いているというユニークな企画である。勿論挿絵付きである。その7面下段が、騠木與兵衛の「清婦湯」と松本伊兵衛の「痔の薬」で、菊亭香水が文章を書いている。

墨田川を流れる小舟に乗るは班女(人さらいに連れ去られた我が子梅若丸をたずねて隅田川の渡しへ来た狂女、謡曲「隅田川」が有名)、舟縁に手を掛けるのは河童である。河童は逆上せて嘆いているそぶりの班女に「逆上(のぼせ)を下げる大妙薬清婦湯でも服膺あれば御身の病ハ早く回春」と声をかける。河童の方の悩みは、好物の尻子玉は痔を病んでいるものが美味なのに、近頃は松本の痔の薬によって病む者が少なくなってしまった、というものである。実にたわいもない内容であるが、この特集には、松本伊兵衛は「瘡毒の薬」でも「毛はへ薬」の資生堂と組んである。三菱会社・共同運輸会社から「寝小便の薬」「腋臭の薬」まで書肆、両替商、人相見なども混じり興味深い新年広告である。勿論、守田宝丹も加わっている。

墨田川を流れる小舟に乗るは班女(人さらいに連れ去られた我が子梅若丸をたずねて隅田川の渡しへ来た狂女、謡曲「隅田川」が有名)、舟縁に手を掛けるのは河童である。河童は逆上せて嘆いているそぶりの班女に「逆上(のぼせ)を下げる大妙薬清婦湯でも服膺あれば御身の病ハ早く回春」と声をかける。河童の方の悩みは、好物の尻子玉は痔を病んでいるものが美味なのに、近頃は松本の痔の薬によって病む者が少なくなってしまった、というものである。実にたわいもない内容であるが、この特集には、松本伊兵衛は「瘡毒の薬」でも「毛はへ薬」の資生堂と組んである。三菱会社・共同運輸会社から「寝小便の薬」「腋臭の薬」まで書肆、両替商、人相見なども混じり興味深い新年広告である。勿論、守田宝丹も加わっている。

次は面屋人魚が「釣船清次」の信仰を下敷きにしていることを説明しよう。浦島太郎と鯉との間に生まれた人魚が人間に釣られる部分である。原文は、

こゝに又、神田八丁堀の辺に、釣舟の平次といふ者あり。常に沖釣りを家業にして暮らしけるが、ある時、品川沖にて、髪を乱せし女の化物、船中へ飛び込み、何かむしやむしや食らふゆへ、肝を潰しけるが、これはこれ、かの浦島と鯉との中にできたる人魚、此沖にて人となり、はや歳も十七八にて、ほんまの人間なら色盛り、

釣船の平次が、人魚を伴い帰りし事、誰言ふとなく、「釣船の平次は、品川沖で疫病神に魚を振る舞ひ、その恩に報ゆるために言へるは、此後、釣舟平次宿と書きたる札を貼り置くべし。しかる内へは、我誓つて入るまじ、と言ひ教へ、別れける」由、世こぞって言ひ出だし、札を書いてもらはんと、大ぜい平二が家に詰めかければ、平次大に手こずる。

面屋人魚では「釣船平次」となっているが、病除けのお札を出していたのは「釣船清次」である。船宿の主清次が一人で鱚(きす)釣りに出て、怪人に出会う。求めに応じて釣った鱚を差し出すと、怪人は自分は疫病神であり、魚の礼に「釣船清次」の名札が貼ってある家には手出しをしないと誓う。清次は教えられたように札を書き、その噂を聞きつけた人々に分け与え、後々には「釣船神社」になった、という流行神にまつわる話である。

釣船清次、神社の信仰については、大島建彦(「釣船清次の信仰」。『疫神とその周辺』、岩崎美術社、1985.9.30、pp.95〜111)、長沢利明(「釣船神社の系譜」。『東京の民間信仰』、三弥井書店、1989.4.26、pp.54〜136)の報告で大方尽くされている。これらを参考としつつ清次について述べてみよう。

清次についての同時代的記録は大田南畝(1749〜1823)著『半日閑話』(見聞手録、明和5[1768]年から文政[1822]年に至る記録)巻三に「釣船清次が事」がある。清次が疫神除けの札を出していることについて町奉行に釈明している文書を引用したものである。それによって事のあらましをまとめてみよう。

この話には後日談があり、疫神と名のった者は大盗人で、水中、空中を自在に移動することが出来たが、結局寛政3年に捕縛されたという噂が立ったという。疫神か、大泥棒か、ともかくも異人、異能のモノに清次は出会い、札書きは辞めたと奉行所には申し立てていたが、実際は子々孫々書き続け、明治18(1885)年には子孫が新富町で釣船神社を名のるようになり、近県まで講が形成され、清次が疫神に遭遇した5月24日の祭りは大層な人出であった。戦火で消失した神社は二つに分かれ、清次の子孫が守る釣船神社は現在も杉並区和泉1丁目にある。

南畝の記録では札の文字は「釣船清次」、式亭三馬(1777〜1822)『小野ばかむら嘘字尽』(文化3[1806]年1月刊)では(やくびやうよけの札)「釣船清次宿」である。山中共古(1850‾1928)著『共古随筆』では、現今のものは「釣船清次」であるが、古いものには「厄神大権現」と朱で書き、寛政二年五月廿四日釣船清次と墨書していると伝えている。また、「釣船清次」と書いた札でも、昔は字が読めたが、近年では花押のように判然としない字体になったと共古は言う。札に押す朱印も「厄神」、「須佐之男命」、「釣船神社」と時代と共に変わって来た。明治18年に釣船神社となるまでの百年4代にわたる清次の家(高橋家)については長沢が系譜を辿っているが、信仰の詳細は不明である。江戸末期までは南八丁堀で船宿駿河屋を営んでいたようであるが、維新後新富町に移り神社と名のるようになった。氷川宮と金比羅宮を祀っていた(『中央区史』上巻、1958.12.25、p.1089)が、長沢によると、関東大震災で焼失した清次の遭遇した異人とは別の神体「オランサマ」も祀られていたと言う。疱瘡、麻疹除けに朱摺の「釣船清次」の札を「身替り」として出していた。

南畝の記録では札の文字は「釣船清次」、式亭三馬(1777〜1822)『小野ばかむら嘘字尽』(文化3[1806]年1月刊)では(やくびやうよけの札)「釣船清次宿」である。山中共古(1850‾1928)著『共古随筆』では、現今のものは「釣船清次」であるが、古いものには「厄神大権現」と朱で書き、寛政二年五月廿四日釣船清次と墨書していると伝えている。また、「釣船清次」と書いた札でも、昔は字が読めたが、近年では花押のように判然としない字体になったと共古は言う。札に押す朱印も「厄神」、「須佐之男命」、「釣船神社」と時代と共に変わって来た。明治18年に釣船神社となるまでの百年4代にわたる清次の家(高橋家)については長沢が系譜を辿っているが、信仰の詳細は不明である。江戸末期までは南八丁堀で船宿駿河屋を営んでいたようであるが、維新後新富町に移り神社と名のるようになった。氷川宮と金比羅宮を祀っていた(『中央区史』上巻、1958.12.25、p.1089)が、長沢によると、関東大震災で焼失した清次の遭遇した異人とは別の神体「オランサマ」も祀られていたと言う。疱瘡、麻疹除けに朱摺の「釣船清次」の札を「身替り」として出していた。

疫神一般でなく、モガサ系の病に特化した札もあったというが、関東の釣船神社2社のほかに、四国にも同名の神社がある。高知市はりまや丁3丁目の高知八幡宮の境内社釣船神社である。キスゴ(鱚)の絵馬で知られる神は、熱病退散に力を持つ。キスゴの漁をしている時にご神体が現れたという釣船清次と同様の謂われを持つが、特に熱切りに霊験を発揮する。神と遭遇した清次の名は伝えてはいない。『中国・四国の民間療法』(明玄書房、1977.3.20、p.348)には「釣船さまは熱切りの神として信仰され、お礼詣りには鱚(きすご)の絵馬を奉納している」とある。現在、同神社でだしている絵馬は二匹の鱚と「奉納 釣船神社 きすご様」の文字が印刷されている。釣船神社は山陰地方にもあるらしいが、そこでの信仰がどのようなものであるかはわからない。また、明治時代に朝日新聞(明治40[1907]年12月4日、6面)に書かれた釣船清次の御利益は護符が「感冒」に効くというものである。海上で俄な暴風にあったことから、風邪に効くとされたと異伝を語っている。

鱚ではなくイワナ釣りの時に伝染病の神に出会い「釣船清次宿」の札を書くようになった話が福島県南会津郡檜枝岐村に伝わっている。今野圓輔『檜枝岐民俗誌』(刀江書院、1951.7.5)の記述に見られる。江戸の釣船清次の札がこの地まで渡って来たことの証左であろうか。渓流釣りに釣船は相応しくないように思え、山間で発生した俗信ではないようである。清次の札をもとめる人々は講を造り、神社と関係を持ちつつ、講独自の信仰も形作ってきた。埼玉川口の釣船神社もそのような講の側の信仰が土台になっているようである。『武蔵野市史 続資料編1』(1968.3、p.404)には、「釣船神社の講 京橋の八丁堀にある釣船神社を信仰する講で、西窪全部で講を持っていた。一月、五月、九月の二三日〜二五日に祭りがあるので、二人の代参がお札をもらって来て配った」とある。「八丁堀」の釣船神社とあるが、新富町の方であろう。

また、『多摩市史 民俗編』(1997.3..31、pp.449〜450)にも「釣船講(厄神講)」の記述がある。多摩市域では関戸、落合、東寺方に講がある。関戸地区では、1、5、9月の23日に輪番制の宿で日待ちが行われている。「厄神大権現 寛政二年五月廿四日 (五代目)釣船清次」と書かれた掛け軸を出し、榊、酒を供えた祭壇の前で共食をする。5月24日の祭礼には代参2名を立てる。落合地区の掛け軸には波間に浮かび鱚を口にしている厄神が描かれている。文字はやはり「厄神大権現 寛政二年五月廿四日 釣船清次」である。五月に代参人が立ち、日待ちは代参人とは別の宿で行われる。落合は戦後中断、東寺方は昭和12、3年頃に中断し、現在でも杉並の釣船神社と関係を持っているのは関戸の講だけだという。

邪神が供応や出現によって、難を逃れる術を人々に教えるというパターンは既にアマビエ型として何回か書いてきたが、釣船清次もその一つであると思われる。似姿ではなく供応した人物名を書かせる方式であるが、怪人から話を聞くだけで災難を免れるという話も『半日閑話』(巻十三)にはある。清次が厄神に遭遇した年から更に14年前の安永5(1776)年9月、京三条の旅籠に「大なる僧」が一人来て、米を2升炊かせて食べ出ていった。主人が不思議に思い跡を付けて行くと、僧は振り向き、自分は「水海神」である、今年から疫病がはやり、4分の人間が死んでしまうが、自分のこの予言を聞くものは幸いに災難を免れるだろう、というものである。豊作への言及はないが、似姿を描かせる異人、異獣の予言と同様の言葉が語られている。ただし、南畝は「訛言」(かげん。誤った風評、たわごと)として紹介している。

安永年間の前半は全国的に流行病が大流行し、5年には感冒、麻疹が流行った。清次が厄神と出会った寛政2年にはさしたる病の流行もなく、特に社会的背景が関係しているとも思われない。但し、寛政に先立つ天明期(1781〜1789)に品川(清次が鱚を釣った海)浜川で福島三右衛門(修験教光院了善)が厄神大権現を祀ったという事がある。鈴ヶ森厄神と呼ばれ、釣船神社と同様、1、5、9月の23、24日に祭礼があり、信徒は上総、安房にも及び賑わったという。現在は南大井2丁目の浜川神社となって、須佐之男命・大物主命・少彦名命が祭神となっている(『品川区史 通史編 上巻』、1983.3.20、pp.998〜999)。

清次の厄神遭遇が1790年5月、それを下敷きにした面屋人魚の発行が1791年1月。山東京傳ははやりのトピックを不老不死の縁起物の黄表紙に描いた。それを下敷きに清婦湯製造元騠木與兵衛の宣伝小説とも思える人魚(人情)話を描いたのが南新二であった。面屋人魚の構想からは三馬が「其跡幕婆道成寺」(寛政10[1798]年刊)という作を書いているが未見である。

近頃「箱入娘面屋人魚」を紹介したものに、アダム・カバット「愉しき妖怪たち十選 3人魚」(日本経済新聞2004.7.7、40面)がある。「日本髪」は現代日本人の思い描く人魚とは違和感があるが、「前向きで明るい頑張り屋」は「江戸時代にふさわしい人魚キャラクター」であると言っている。カバット氏には「東洋と西洋の人魚の違い」(「草思」2000年5月号、pp.46〜52)という論考もあり、その中でも面屋人魚に触れ(pp.50〜52)、面屋人魚は「江戸の人魚文学の傑作ともいうべきものである」と位置づけている。黄表紙に描かれる妖怪を一般に啓蒙したのはカバット氏の業績であるが、氏の小学館での仕事(『江戸化物草紙』『大江戸化物細見』)の延長線上に『江戸戯作草紙』(棚橋正博編、小学館、2000.5.20)がある。今回テキストに使用した「箱入娘面屋人魚」はそこに納められたものである。

京傳は人魚を嘗めるくらいであったが、新二は人魚を食べるところまで書いている。しかも、三枚おろしの味噌漬けとか塩焼きとか山葵醤油と、平気で書いている。幕末維新、明治初期の戦乱をくぐり抜けてきた時代や新二個人の経歴も関係しているのかも知れない。人魚にロマンとメルヘンを感じたい人にはふさわしい話柄ではないだろうが、私自身は人魚とカニバリズムとの関連へも関心があるので、当たり前にテキストを読むだけである。但し、連載5回という制限もあり、「黄表紙的発想を導入しているけれども、自由味に乏しい」(稲垣達郎)という評価もある。

by風魔潔(aka. MORO)