�����l�`��y�����������Ȗ��M

INDEX���P5P

�@�������{��T�㏫�R�����`��(�悵�����A1407�`1425)���vጂɜ�����Ǝv����̂ŕ���B�听�e���i�����ӂ�����̂��A1372�`1456�A��ԉ��V�c�̕��j�̓��L�u�ŕ���L�v�i������傫�A1416�`1448�̋L�^�j�A���i31�N(1424)����10���̋L�q�Ɂu�����a�l�X�Q��B�Q�Q�@��B���R��������B�v��]�X�B�i�����j���ԍ��a���z�B���l�a�Y�]�X�v�Ƃ���B�������{�Ɋւ���]�˖��{�ɂ��C�j���Ƃ̕ҔN�j�u��Ӂv�̊Y���ӏ������Ă݂�ƁA���������ɂ͋`�ʈ��̋L�^�͂Ȃ����A�ܓ��̋L�q�Ɂu�䏊����䓒�n�B���L�Q��B�v�Ƃ���A�u�ԉc�O��L�v���o�T�ɋ����Ă���B�u�ԉc�O��L�v�ɂ́u���K�T�m����v�Ƃ���B����12 ���ɂ͋`�ʂ͏]�l�ʉ��ɏ��C����A�֓��̑�������(1398�`1439)�Ƃ��a�r�����������̂ŁA���Ɩ�ՊǗ̈ȉ��̐l�X�͏��R�ɑ�����i�サ�Ă���B

�@��������̓���s�N�́A�x�m����w���{���a�j�x�ɂ��ƁA�����R�N(1342)�A����16�N(1361)�A����20�N(1365)�A�����R�N(1374)�A�O�a���N(1381)�A�������N(1452)�A�����Q�N(1453)�A�����X�N(1477)�A����13�N(1481)�A���\�S�N(1531)�A�V���U�N(1537)�A�V��19�N(1550)�ƂȂ��Ă���B�ȏ�12 ��̗��s�ɂ͉��i�N�Ԃ͊܂܂�Ă��Ȃ��B���i�N�Ԃł͕x�m���1405�i���i12)�N�̖��]�̗��s��Ă���B�u��Ӂv�̋L�q�ŗ��s�a���E���Ă݂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�i�a�S(1378)�N�V��

�@�����B���u���s�B�i�u��L�v�����p�B�u�ߓ����O���a�B�M�˖��ƁB����V�ҁB�^���a�b�B�I��a�Y�B��㖔�����[��s�\�B�v�j���i15(1408)�N�U��

�@�����@�O���a���s�B���i28(1421)�N

�@���N�A��鯋��u�B�i�u�N��L�c�ҁv�����p�B�u��Q�[�B��u�a�B�l�푽�S�B�������̓��s�B�ԈȎ��̉^�B�@�R�ρB���疜�s�m�B�v�j�������N(1428)

�@ ���@�����r�Q�B���Җ����B�y���I�N�B�i�u���쎛�N��L�c�ҁv�����p�B�u�V���ꓯ�O���a�B�v�j�i���T(1433)�N�T��

�@�������ہB�i�u�]����L�v�����p�B�u��鯎��܌����\���B���n�uᖁB�v�j�i���U(1434)�N

�@���N�@��N�a���B�uᖗ��s�B�a���o���B�i�u����I�`�v�����p�B�u���N�B�u�a�B�l���֎��̎҂��ق��B�a����c�o�B��k���B�v�j�Ëg���N(1441)�R��14��

�@���䖃�]�B��i��t�B�����Q�ꔪ���ЎQ�B�i�u�����L�v�����p�B�u�ߓ��B���l�a�Y���B�Ԕ��B�v�j�Ëg���N(1441)�U��

�@���ā@�Ԕ���s�B�i�u���쎛�N��L�v�����p�B���N�āB�V���ꓯ�n�V�J�a�B�v�j���N(1449)

�@���N�@�������u�B�����ҁB�Q(1450)�N����

�@�����@���u���s�B�i�u����I�`�v�����p�B������莵���Ɏ��đ�ɉuᖁB���������ɐ�l���B�v�j���\���N(1457)�X��28��

�@�������\�B�i�u�c�N�㗪�L�v�����p�B�u�㌎�����������B�˕a���ۑ���B�v�j�����S(1463)�N�V���Q��

�@�����B�O���a���s�B�������N(1487)�V��

�@�������B�uᖗ��s�B�i�u�ٖ{�N��L�v�����p�B�u�u�a�B�l�����B�v�j�������N(1492)�V��19��

�@���������B�i�u�c�N�㗪�L�v�����p�B�u�������N�p�q�����\��������B�ˎ��u��B�v�j�V���R(1534)�R��

�@�����@�����u�a�B�i�u�c�N�㗪�L�v�����p�B�u�t�ēV���u�a�B���l�s���v�B�v�j�V���X(1540)�N�T��12��

�@�V���u����B�i�u�����N��E�������L�v�����p�B�u�V�������u�B�l�������B�V�q��Y�B������N�a�B�܌��\�O�����k��o���B���R��{�H�B�v�j

�@���s�a���́u�u�a�v�u�uᖁv�u���u�v�������A����̕a���ɂ́u�O���a�v�A�u���]�E�Ԕ�ጁv������B�u�݂�����݁v�Ƃ͒Z�������ʼn��闬�s�a�̂��Ƃł��邪�A�x�m����͖��]�̌y�x�̂��́A���s�����`�A���]�̉\�����������Ă���B�O���a�͊��q����ȍ~�̋L�^�Ɍ����A�������L�̗��s�a���ł���B��������ɂ��u�a���s�������̗��R�Ƃ�����A�a���ƕa���s�����т���v�z������������B

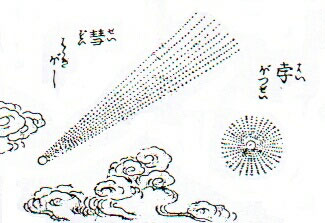

�@�w�a���O�ː}��x�ɂ��u�͂͂��ڂ��v�ɂ͜a�A�u�i�͂��j�A���̎O�킪����Ƃ����B�a���́u��䊂������A�Q�Q�Ƃ��ĕ����₭�悤�Ȃ��̂ł���v�B�u���́u��䊂��Z���A���͎l���ɏo�āA�H�H�u�u�Ƃ��Ă���v�B�����́u��䊂��^���Ɏw���A����Ƃ��͓V����Ȃ�A����Ƃ��͏\��A�O��A���̒����ɂȂ�v�B�a���������ΕK���啗�A��ہA�n�k�A�Ў����N����A�������ŋ��ł���B�u���͕����̒����ł���B

�@�w�a���O�ː}��x�ɂ��u�͂͂��ڂ��v�ɂ͜a�A�u�i�͂��j�A���̎O�킪����Ƃ����B�a���́u��䊂������A�Q�Q�Ƃ��ĕ����₭�悤�Ȃ��̂ł���v�B�u���́u��䊂��Z���A���͎l���ɏo�āA�H�H�u�u�Ƃ��Ă���v�B�����́u��䊂��^���Ɏw���A����Ƃ��͓V����Ȃ�A����Ƃ��͏\��A�O��A���̒����ɂȂ�v�B�a���������ΕK���啗�A��ہA�n�k�A�Ў����N����A�������ŋ��ł���B�u���͕����̒����ł���B

�@�a�������ꂽ��A�V�����ł͉������f�������ɏƂ炵�ψق�肢�A����ł͐_���ɋF�肵���Ƃ���邪�A�u��Ӂv�ł͂ǂ��ł��낤���B

��R(1340)�N�R���V��

�@�˜a���o���B���֓��L��F���B�i��ʎ�o�̓]�ǁj

�@���̂T����ɂ͓������Ԃ��ϐF���A�S���m���u���߉������{�ōs��ꂽ�B

�@���̔N�A�U���͑��鯂Ɍ������A���R�ł͋F�J�̎�������s��ꂽ�B�����V(1374)�N�P���A��

�@�a���o���B

�P��28 ���A������@(1338�`1374�A�k���̓V�c�j����B�i�a�Q(1376)�N�U��22��

�@�a���o���B�ˍ��ܒd�@�y�R�{�N�Ք�s�B���i33 (1426)�N�X���R��

�@�ِ��o���B�i���[�B���������o���B���������B�j�i���T(1433)�W��27��

�@�a���o���B

�@���R�͓����ɋF���𖽂����B�������A�s�����A�m���o�B

�@�X��16���A��n�k�B

�@10 ��20���A�㏬���@(1377�`1433)����B���m�Q(1468)�N�X��16��

�@�A�a���o���B�햽�F�����ɐ��B�i12���A�����ɂ��F���𖽂����j�����Q(1470)�N11 ���R��

�@�q���a�������B�i���䏇���A�t���ɋF��j

�@12��26���A��ԉ��@(1419�`1470)����B�O���Q(1556)�N�P��23��

�@�a���o���B�i����N�א썂��[1484�`1531]�ŖS�m���o�����P���o�B��ዥ���i���g�S�A���l�n�i�Q�L�P���j

�@�Q��13���A��k�B�i�\���N(1558)�U��

�@�a���o���B����ہB

�@�a���o�����ɂ͐_�A���A�A�z���ł̋F�����s��ꂽ���Ƃ��m�F�ł���B�a���Ɨ��s�a�̊֘A�͐�Ɉ������i���U(1434)�N�̉uᖗ��s���̑��͌�������Ȃ������B�ł́A�a���̑��̓V�̌��ۂ̋L�q�́u��Ӂv�ł͂ǂ��Ȃ��Ă��邾�낤�B

�@���I�A���I�̋L�q�͕p�ɂɌ����B�r���G�́w�A�z�t�x�i�W�p�АV���j�̒��ŁA�A�z���̗�Ǝ��ۂ̓V�̌��ۂ̐H���Ⴂ����������ȍ~�����A�����I�̎Z�o�ł��Z���Ƃ�h�j���̕������m�ŁA�A�z���̌��Ў��Ă������炵���Ɛ������Ă���B���I�͉��i19(1412)�N�V���P���A���N(1449)�Q���P���╶���V(1475)�N�X���P���ɋN�����Ă��邪�A���ꎩ�̂ɂ͕t�����������͂Ȃ��B���I�͉A���z��Ƃ��̂ŜU�t�̑��ƍl����ꂽ���A�܂��吅�̑O���Ƃ��������Ă����B1100�N�O�ォ��A�����H���̒���ɂ������@����܂�A�I�̌�����V�c�����ׂ��䏊��⥂ŕ�ނ��Ƃ��s����悤�ɂȂ����B��ʎ�o�A��t�o���u����A�����B�ƎQ�Ă��邱�ƂƂȂ����B���Ɩ��{����������ƁA���q�A�������R�ɑ��Ă��䏊��݂̋V��͍s��ꂽ�B�]�˖��{�ł͓��ɐI�̕�݂͍s���Ȃ��������A����ł͖����܂ŕ�݂̋V���͍s���Ă����B�O���R(1557)�N�R��15���̌��H�A���N�S���P���̓��I�A�i�\�Q(1559)�N�W��15���̌��H�ł́u�䓒�a���L�v�����p���āA�u�䏊�T�݂܂��炷��v�ƓV�c�̌䏊���ނ��Ƃ����̎���ɍs���Ă������Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���B

�@2002�N10��27���̖����V���́A�������疾�������Ɍ��ꂽ�u�����J�v�̊G���u�암�����v�i�R�����j�Ɏ��^����Ă������Ƃ�����A�L�q�݂̂ł���Ȃ�u��Ӂv�ł��E�����Ƃ��ł���B�V���Q(1533)�N10���W���u���ŁB�����@�J�B�v�Ƃ���A�u�����G���L�v���o�T�Ƃ��ċ����Ă���B�Y���L�q�ɂ�

�@�����m�Ńj���V�������N���h�V�e�q�����L���e�B�C���w�m�S�g�N�Ӄe���U�P���B�����ރ��r�^�S�V�B�Í����\�L�m�V�σi���B�@���l���̏�j�������E�m���J�o���e�B�V�n���ŕԃV�����ŃX�x�L��r���E�J�g�B���l���L�Q�L�P���B

�Ƃ���B

�@���(2003�N�U��16���j���֓��n���Ŗ��邢���ꐯ�i���j���������ĊC���ɒė����A�V���A�e���r�ŕ��Ă������A�������Q(1450)�N�W���T���i����L�嗬���j�⊰���U(1465)�N�X��14���i�����j�Ɍ���ꂽ�B���̂��������U�N�̗����ɂ��Ă͈����ݒ�A����R���H�i��Ύ��j�ݐ��Ɋ�������点���B�����ɂ͗����̕����A�傫���A�F�A���Ȃǂ��L���A���߂Ƃ��āA�Q�[�A���u�A���̋N����\�����w�E���Ă���B

�@���̓V�̌��ۂƂ��Ă͘f�����d�Ȃ邱�Ƃɒ��ӂ������Ă���B�Ëg�R(1443)�N�U��27���ɂ̓P�C�f�i�ΐ��j�����i�����j�T���i�������y�����j���O���B����21���ɂ͏��R�`��(1434�`1443�A�V�㏫�R�j�����a�̂��ߋ͂�10�Ŏ��S���Ă���B���a�����T�ԁA�����ł̋F�������A�O����20���͗��J�ʼn�̑���|��Ă���B�ŕ���L�ɂ́u���ԓV�Ϗ��М~�ٓ��v�̕�����������B�O�����͖����Q(1493)�N12��12���ɂ��N����A�����ŕs�������C���ꂽ�B�����S(1463)�N�X��29���ɂ͓����ώ@����A�����ȂǂŁA��������@�A�s�������m���o���u�ƂƂ��ɍs��ꂽ�B�������T(1464)�N�X��17���ɂ����ɂ��A�ɐ��_�{�A�����A��펛���ŋF�������s���ꂽ�B�����U�N����10���ɂ͓y���L�G���������𒍐i���Ă���B���͓V���U(1537)�N�P��11���ɂ��L�q������B

�@���z���Q����悤�Ɍ����錻�ۂ́A���\�R(1459)�U��18���A�����T(1464)�N�P���P���A�����X(1477)�N�U���V���ȂǂŋL�q����Ă���B

�@1390�N�͂R���ɍN���Q�N���疾�����N�ɉ������ꂽ�N�ł��邪�A���{�ł͂P��18���ɑ������@�A�T���X���ɂ͖k�l�@����Z�@��m������ɂ���ďC����ꂽ�B���R�`���̎���ł���B�������@�́i���傤�����ق��j�͖k�ɐ��̐_�i���A������F���Ղ�O�䎛�̔�@�ł���B�q�ؑ�t(�~���A814�`891)������������炵���A���ƈ��ׂ��F���@�ł���B�֗��ɂ����Ă��C����A���q���{�ł͖ÍďP���ɍۂ�17���ԏC���ꂽ�B�k�l�@�͉������Ђ̂��ߖk�l���������{����҂ł���B���̑����ɂ���āA�얀�̖��A�������قȂ�B�����`���͉����R(1358)�N�A����̔N�̐��܂�Ȃ̂ŁA�����͘\�����A���͞�

�A�����͈�A�����ł���B�`���͜��N���������̉��i���N(1394)�X���P���ɖ{�����C�Ղ�����s�����B

�@�O�㏫�R�`��(1358�`1408)���vጋF�����i�����N(1381)�Q���S���Ɏ��s�A�]���ɖ�����ʎ�o����u�����Ă���B�O�N�̍N��Q(1380)�N�A�`���̖��Ɉِl������A�o�Y�R�啟�c���i�ق��ǂ����A���s�\����܂̑T���A���m�̗��Ő����B���ݍ���ɂ��鎭���@�͍Č����ꂽ�J�R���ł���j���������Ȃ��Ə��R�͍��N�K���劳�ɂ����ƍ��������Ƃ��������B���̂��ߓ��N�Q��21���ɂ͕��������n�܂��Ă���B�����̂��Ƃ��vጋF���͂Ȃ�炩�̊֘A������̂ł��낤���B���ł͎����Q(1385)�N�R�����{�������Ȃ�ꂽ���A���̍Œ��ɋ`���ɒj�q���a��������N�Ɩ��t����ꂽ�B�l�㏫�R�`���͗������R�N�̐��܂�Ȃ̂ŁA���̎�N�ł͂Ȃ��B�`���̋V��o�d�͏�c�ɏ����A�M���̎��j�`�k�͐e�������ɏ����đ㗝�Ō���������ȂǁA�V�狟�{�͓V�c���ɍs��ꂽ�B���i�W(1401)�N�R��10���ɂ͑�ʎ�o�C�@���s���A�����ɑR�{�N�Ղ��Ȃ���Ă���B���i11(1404)�N�X���W���ɂ͓V�ޒn�{�Ձi�Ăイ���ӂ����A�R�{�N�𒆐S�ɁA12���̐_�ɋ��╼�A�f���A�Ɣn�������čՂ�B���a���ЁA�����������F��j���C�@�����Ă���B���̓V�ޒn�{�Ղ͉��i13 �N�P��16���ɂ��s��ꂽ�B���̍Ղ͍]�ˎ���ł͓V�c���Ɉ�x�A�y���Ƃ����s���Ă���B�`���͋F���A�C�@���D�݁A�@�ؔ��u�Ȃǂ���Â��Ă���B���̋`�����u����v�ɂȂ����͉̂��i15(1408)�N�S��27���̂��Ƃł������B�F���A�R�{�N�Ղ����s���ꂽ���A�T���U���ɂ͖S���Ȃ����B���j�̋`�������R�E���p���A�`���ɑ��鑾��@�������^�����ނ��A�����M�����Ă�������ʌ���[���`�k�����i25(1418)�N�P��24���ɎE�Q�����B���㏫�R�������E�����풼�`�����̎���呠���_�Ƃ��čՂ�ꂽ�悤�ɁA�`�k�͐V�呠���_�Ƃ��Ē��`�ƕ���ōՂ���悤�ɂȂ����B

�@��������ɂ͏��R�ˁi�����V�����S���̊��Z�𒅂����y�l�`�𓌎R�̉ؒ��Q��ɖ��߁A���̎��_�Ƃ����j�̖��⏔���Ђ̕ψقȂǂ����������A�l���Ɋ֘A������Ǝv������̂ɁA�������N(1460)�U���Ɂu�ʏ��l�B�g��B�������B���\���v���֓��̐삩��o�āA���݈ɓ��O���ɂ���Ƃ����u��_�����^�v�̋L���ł��낤�B�u��Ӂv�ɂ��U���X����17���̊ԂɈ��p����Ă���B�������ɋ��Z���ɍ����牺���֑̂̐l�Ȃ�����Ƃ̉\���������B�����͒��J�ɍ~�荞�߂��A�T�ς����l�X�̖ό����낤�Ɓu��_�����^�v�̒��Ґ��k���P(1391�`1473�A�ՍϏ@�̑m�j�͉��߂��Ă���B�u��Ӂv�X���̋L�q�́u�����J�B�L�F�����v�Ƃ���B��͊G�ɕ`����ċ��ŗ��z�����Ƃ�������A���炩�̌��������������̂�������Ȃ��B���̎�̉\�b�Ƃ��āu��Ӂv�Ɉ�����Ă�����̂ɂ́A�����S(1359)�N�W��17���̓V�牡�s�A�Q(1450)�N�V��16���́A�z���̋��Ԃ���S�`�̌������o�č��̕����ɔ�ы������A�Ƃ����L����A������23���̎��𐼓��@�ɔn�`�َ̈������ꂽ�Ƃ�����̂Ȃǂ�����B�َ��Ɋւ��ẮA��ʎl��A������g�A������オ�l�Ԃʼn��͔n�A�炪�Ȃ��A�S���A�ȂǗl�X�̉\���삯�������B�܂��A�����Q(1493)�N�S��21���ɂ͔n�ʎ֔��̉������u����������ϓV�v�Ɩ����Ɠ`���A�א쐭��(1466�`1507�A�Ǘ́j�̉Ɛl���G�ɕ`���V�����ɗL��Ƃ����B���̉��قƂ��Ă͕����V(1475)�N�W���U���A�����X(1477)�N�R���T���A����12(1480)�P���V���A�������N(1489)�R��25���A�V��19(1550)�N�P���X���ȂǂɋL�q������B�V��19�N�̌����͉�ݕx�A�y���L�t�ɐ�킹���Ƃ���A�u���̔N�̐l�̋ʁv�Əo���̂ŁA�����Ղ�����s��ꂽ�B

�@�������R�ɂ��vጂɜ�����҂͂��Ȃ��Ƃ����쑺����̋L�q�i�w�a���̍����|�|���{��ጎj�|�|�x�A�v���t�o�ŁA1999.5.20�App.88-89�j���C�ɂȂ��Ă����̂ŁA�T��`�ʂ��v����̉\����m������B��Ɂw��ȋ��x�i���q���{�j�A�w������L�x�i�]�˖��{�j���vጋL�ڂ��T�ς����̂ŁA�������{���w��Ӂx�������ɒT���Ă݂��B�vጂ̋L�q�͂Q�J���������t�����Ȃ��������A�V���ƋF���̊֘A�L�q���E�����Ƃ��o�����B���q���{�ł͐ۉƏ��R�ȍ~���{�Ƃ𒆐S�ɂ����A�z�t�W�c�ɏ��R�̐��_�I�x���C���āA�a�C�ɑ��Ă͑R�{�N�ՁA�l���l���ՂȂǂ��c�܂�Ă������A�������{�ł��`���ȍ~�A�V���ٕςƋF���������L�ڂ���Ă���B

�@�ߔN�A�vጂ𒆐S�Ƃ����u�a�Ƒ������i�����j���叫�R�_�i�_�C�W���R�E�_�C�W���E�R�j�̊֘A�������K���i���V���{�����������j���w�E���Ă��邪�A�]�ˎ���A�vጂ̐_�Ƃ��ĐM���ꂽ�z�O���������u�����q�v�̉��N�̈�u���{���_�O�Ќ�瑗����N�v�ɂ������q�̕����������q�Ƃ������_�ł���ƋL���Ă���B�����v��s�ɂ͉��炩�̊֘A���A�����͉A�z���n�F���҂̕a�C������@���y�ߒ��̔��f������Ǝv����B�����q�M�ł��A�z���A�_���A�����ƈقȂ����M�W�c�̊֗^������A�ȒP�ɂ͉𖾂ł��Ȃ��̂ł��邪�A�vጕ����̋V��A��_�̕ϑJ�͋����[���B

�@�Ƃ���ŁA�Ȃ��vጂ�T�����Ă��邩�Ƃ����A�l�����܂ފC����̎g�҂��L�N�Ɨ��s�a��\�����A����炪�l���̊����A���蕨�ƍ]�ˎ���̏��Ɗ����Ɋ֗^���Ă�����������o�������̂ł���B�vጂ̎��Ö��p�A�e���A�J��T�������l�X�͐��m�l���m���̕ێ��҂ł��������̂Ő[���肵���B�Ȍ�͐l���ɓ��Ɋ֘A���Ȃ��Ƃ��u�vጁv�ɂ��ď���������B

�@����Q�Ƃ��������́A

���w���O�w���肢���Ղ�x�A�^�[�A1974.9.25

�x�m����w���{���a�j�x�A���}�ЁA1969.4.15

�r���G�w�A�z�t�|�|���{�����̖��Ⴝ���x�A�W�p�ЁA2002.12.22

���{�����w�����̍ЊQ�\���@�@���̐�����̃��b�Z�[�W�x�A�g��O���فA1996.11.10

�����K���u���V���{�Ƒ叫�R�M�|�|���C�M���vጐ_�|�|�v�i�w���V���{�j�̌����x���W�A�v���t�o�ŁA1993.7.25�App.3�`21)

���R�C��u�V�ޒn�{�Ձv�A���c���o�j�u���H�v�i���}�Ёw���{�j�厖�T�x�j

�ł���B

by�ŏ��(aka. MORROW)

������e���A�J�i��ōp�j�̐��@���A�ǂ��炩�ƌ����ΊȒP�Ȃ��̂ł������B�Ŏւ̓��Ɣ����̂ĂāA���̓����ρA�p�����₢���ȍ���������ɍ����āA�����ɂ��A�N���^���Y�̎��ɗn�����A����ɂ�����A�b�e�B�J�Y�̖I���ƍ������킹��悢�̂ł���B�@�l���̎���ł������M���V�A�l�̃A���h���}�P�[�������������̓�����́A�c�܃A�O���b�s�i�Ɉ��p����A�܂��K���k�X���c��}���N�X�E�A�E�����E�X�̂��߂ɍ���Ă�����Ƃ������Ă���B

�F�V���F�w�Ŗ�̎蒟�x�u���݂ǂ�̃��I�}�{��v

�P�D�͂��߂�

�Q�D�]�ˎ���̃e���A�J

�R�D��e���A�J

�S�D�e���A�J�̗��j

�T�D���{�ɂ�����e���A�J����

�U�D�܂Ƃ�

�@�vጂ̖�Ƃ��č]�ˎ���Ɏg��ꂽ�Ƃ����I�����_�n��̖�ɂ́A�E�j�R�[���A�X�����K�X�e�C���̑��Ƀe���A�J������B�e���A�J�͖I���ƓŎւ���{�ɐ��킩��S��ȏ�̖�܂����č��ꂽ���̂ł���B�N���̓w���j�Y������œŎւ̉�ō܂Ƃ��čl�Ă���A�A���u�������ŏd�p����A�����A���{�ւ��`������B���l�T���X�ȍ~�A���[���b�p�ł����\��Ƃ��Č��F����A�s�s�̌����L��Œ��܂��ꂽ�B�|���g�K���A�I�����_����ēx���{�ւ����炳��A�]�ˎ��㖖���ɂ͏����̖�ɂ��Ȃ����B�Ⴆ�A�����s�J�ۂ̊�����{�c�o��(1814�`1865)�̍]�˂ł̏C�s����̓��L�A�V�ۂR�N(1832)�X��30���̋L�q�B�u���������Óc�搶�w�e���A�J��j���X�A����镪���Q�v�X�v�B�܂��X���O�w�k�������x���̕S�\��A��������ɎR�ɗ^�����������(1818)11��11���̎莆�̈�߂Ɂu���������̖h�����ɒ��ǂɂȂ��Č�ɂĂ���낵���Ɛ\�����`��������B�����Ɂi�āj�͂킩�肩�ˌ�B�A�Ȃ̂��\���B�����������l�̍��l�̎�����͂Δ�퉺��B���t�i���\��B�e���A�J�̐��@������B�������f�v�Ƃ���B���O�́u�e���A�J�͊��c��e���A�R���̓]�ŁA��Ŗ��܂ł���v�Ɛ������Ă���B�e���A�R���Ƃ͉p��treacle�Ɠ������u�����v�̈Ӗ��ł���Btreacle�͖{����theriac�A�ւ̉�ō܂̈Ӗ��Ŏg��ꂽ���A���݂ł�molasses�Ɠ������������Ӗ�����B

�@���{�ōŌ�Ɏc�����e���A�J�̐���n�͉��R�Ǝ���ł��������A���ꌧ�b�꒬�r�c����̋N����́A�c�����N(1865)�ɓn�ӑF�Ⴊ���R�k������e���A�J�̏����`�����Ă̂��Ƃł������B�����̃e���A�J�͈������疜���N��(1854�`1861)�ɋC���S�J�̋ʐ�Ƃɂ���Ĕ���Ƃ��ꂽ�Ƃ����B�����吳�̈����z�u��Ƃ��Ẵe���A�J�͌j��A���q�A���_�A���ה]�A���_�A���]�A�Ñ��A�I���Ȃǂ��琻������A���̊L�k�ɓ����ꂽ����ł������B�]�ˎ���̗����̃e���A�J�͔��@�i�}���V�j�A�T�t�����A�v��A���ЂȂǂ��p�����Ă����Ƃ������A����e���A�J�͉��₩�Ȓ����ƂȂ��Ă���B

�@�]�ˎ���̃e���A�J�L�q���猩�Ă݂悤�B

�@�]�ˎ������̋��s�̈�t�L�열���i���̓J�C�������̕ɉ��Ƃ������j�͊����R�N(1791)�����璷��Ɍv�U�N�ԗV�w���g�Y�k���i1724-1800�A�����ɑ�ʎ��E������j�ɗ�����w���w�B���̒��w���Õ��x�i���a�R�N[1803]�����j�́u�����K���[�w���u�b�N�v�Ƒ肷��I�����_�̏��̖|��i�����ɂ��Ă͔������Ă��Ȃ��j�ł��邪�A�e���A�J���g�p�����Õ��������ɂ���B�����i�C���t���G���U�j�̔��܂ɁA�r���N�V�A�e���A�J�i�I�����ށj�A�j�}���ɐ��������Ē��܂���A�Ƃ���B����ł͓I�����ނ̐��@�͂ǂ����Ƃ����ƁA�����̕a�u�����v�i�Ђ����j�̍��ɐ���������B坂̍��Ă��i�������ւ��Ď��ɎO���Z���A����������苎��A���ɔ؍g�Ԃ��l�ߖD�����킹�A�y��ɉ��Ƌ��ɓD�Ŗ�������B������ŏĂ��j��坂��[�A���H���A�v��A�S����A���~�ԁA�[���A�؛��A�P�㍁�A�����A���j�A�l���A���]��12 �����ז��ɂ��I���ƍ��킹�A�Ď��������ĝ���㣂ɖ����y���ɕS�����߂č��B�����̋����̑��ɉu��ׁA����ႊP�A�q�f�����A���Ŏ�ŁA���ɂ̎��ɁA�M���ɐ|���������p����B�_�}�X�J�X�i�B�n�z�J�j�����×��L���ł��邪�A�I�����_�l�������Ă���̂̓W���K�^���Y�̂��̂ł���Ɛ������Ă���B�I�����ނ͂��̑������A���A��ጁA�����̖�܂ɋ������Ă���B��ጂ̔��]��ɗp�����ō܂̈�Ƃ��āA��\�Ǝ������ςğ�������ēI�����ށA�Ď��������Ē������܂�����B��ጂ̎����܁i���t�����������铭���j�Ƃ��ăK���b�g�K���X(gladgras)�Ɖ��A���ς����̂ɍז��Ҋp�����������̂��������Ă���B

�@�L��́w���Õ��x�Ŏ��グ���O�S�]�i�ɂ��ĈȘC�g���ɐ������������w���Ö���x���R�N(1806)�Ɋ��s���Ă���B������24 �i�A�W�t�̓��ʼn�Ŗ�i��}�����Ă���B���ł͍ł����������̓��ʼn��i�ł���B�l�����̐}������B�u�l����veisimreel�i�w�C�V�����[���j�@����B���𗯂ߍ����ł�B���͓f���b���B���͎�r�~�㓙�ɔV��p�Ӂv�Ɛ������Ă���B���̖���̑��Ԗڂ͈�p(eenhoorn)�ł���B���̐������B�u������ł������B���ؐ����B�W�����L��B���ؐl�̔������鏊�̂��̂͋��p��B���̋��X�C�ɐ����B�p���ȂċÕX���Քj���p�j���B���͏b�p�ɂ��Č��\���p�ɔ{���B�R��ɍ�����ׂ��炸��B�v�L��͏b�ނ̈�p�̑��݂��^��Ȃ���������łȂ��A�b��p�̕��̖�����d�����Ă����B

�@�I������(theriaca)�̐��������Ă݂悤�B�u�ؕ��ޕ������B���ؐl����������̋y�щ�M�ɂĐ������������̂͊F�ޖ��B�^������́w���Õ��x����������v�B19���I�����̋��s�ł��e���A�J�͔̔�����Ă����Ǝv����B�@�c��͋��s�̑���ƂŁu����e�����[�J�v�������ɂ͔̔�����Ă����ƕ��Ă���B�I���A�A���R�[�����܂߂�14 ���̍L��̓I�����ނ��B�ꐳ���̃e���A�J�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B���ɂ��e���A�J�̏������ڂ��Ă��鏑��������B

�@���˔ˍO���ٖ{��������������(1762�`1848)�̒��w���˖��^�x�i�����X�N[1826]�������j���V�\�Ɂu���ޕ��v������B���̑O���Ɂu�����r�������B������Ė��ɑ��a��������A�s�Ē��ނƉ]���B�v�Ƃ���A���˂͗��l�A�g�Y�i�k���j���ƂɃe���A�J�̔����q�˂ĘZ�����L���Ă���B�Ǐ�ɍ��킹�ė���悤�ɂƒ��ӏ�������B14������Q���܂ł̒��ܕ��̂����A�P���Ƃ�坂Ɨ��������킹�����́B�����̏��ǁA���]�̔��łɗp����B坂̏����́A�����A�����苎��A�����͐S���Ɗ̂��c���Ď̂Ă�B�ׂ��ɍ��ݐΉP�Ŕ҂��A�������Ė��Ƌ��ɉΓ��������B

�Ŏւ̏����@�ɂ��āA�A���u�̏��u�e�B�����[�N�ɂ��āv����Ă���O���M���͎��̂悤�ɏq�ׂ�B

�@�Ⴂ���̓Ŏւ��Ƃ�B�i�����j�Ŏւ�߂炦��̂͏t������Ԃׂ��A���̉��A���̏�̏����قڎw�l�{�̒����ɐ���B�i�����j���Ŕ���͂��A���������đ��D���Ƃ苎��A����ȒW���ł悭����߁A��������x�����肩�����B���������̂��A���߂����������y�̂ڂɓ���A���ꂪ�������܂ŒW�������������ށB�i�ȉ����j

�@�l���̒��ނ́A�یj�i���j�j�E�a�̃^���m���E�n����E���_�Ɩ�������������́B���̌g�і�Ƃ��āA�H����A�Œ��ɕ֗��ł���B���̎l���i��������Όܖ��j�̃e���A�J�͑O���v�������i�W�����b�E�f�B�[���E�}�n���[�h�u�e�B�����[�N�ɂ��āv�̎l�F�̃e���A�J�i�e�B�����[�N�E�A���o�j�ɒʂ���a����p�i�Ǝv����B�A���u�̎l�F�́A�M���V�A���ǂ��E���j���̎��E���܂̂��������E�v����ʍז��ɂ��ĎO�{�ʂ̖��ƍ��킹�č��B�����ŁA�݂̖c���A�̑��E�B���ɁA�Ă�A�z���Ɍ��ʂ�����B�l���̃e���A�J�̓e���A�J�E�f�B�A�e�b�T�����̈Ӗ��ł��邪�A�w���˖��^�x����̓��ѕ��R(1781�`1836�A���w�ҁj�w���㍡�����x(1847)�ɂ́u���e���A�J�v�i���_�A坎�[��N�n�؍����E�}�m�X�Y�N�T]�A���E���C��[���j��]�̎��A�v��j�Ƃ���i�����P�q�E�������Y�u���{�ɂ�����e���A�J�̎�e�v�j�B

�@�������킹�ĂT���̃e���A�J�͗�ؑf�s(�`1816)�w�I�����ލl�x(1794)�ɍڂ�31���̂����̂V�������Ă͂܂�B�g�p������܂́A

�P�D坎ցE�F�[�E㷗r�p�E��

�Q�D�v��E���_�E�V���j�E�y�؍�

�R�D�v��E���_�E�V���j�E�q�J�C�i�Ƃ���j

�S�D坎ցE�v��E���_�E�V���j

�T�D坎ցE�v��E���_�E�m��

�U�D坎ցE�m���E�V���j�E�a�x

�V�D���ЁE�V���j�E�y�؍��E�Ӊ��A

�ł���B�����ł́A坎ցE�T�t�����E�����E�l�Q�ȂǂƂ���������������B

�@�w���˖��^�x�ɖ߂�ƁA���͔������������B��͕��ɁA�w�l�a�Ɍ��ʂ�������́B�T�t�����E坎ցE���ЁE�v��E���q�E���_�E�ԐΎ��ɖ������킹���e���A�J�𔒓��ŕ��p����B����������ɖ�ł��邪�A�S����E���@�E�����E�����E�؍��E�S���E�v��Ɩ������킹��B�ł������̖�܂����킹�����̂�14 ���ł��邪�A������������B�d�O����E�r���N�V�E�i�ٌ��E�T�t�����E���q�E���ЁE�ǛI�E���ЁE���]�E�v��E�Η����E坎ցE�j�}�E���芹�̏`�𖧂ƍ��킹�����͓̂f�b�A���ɔ��M�Ɍ�������B�܂��A�T�t�����E�Η����E�j�}�E���]�E�a�x�E�v��E�r���N�V�E�ԐΎ��E�����E坎ցE�ǛI�E���芹�E���ЂƖ��́A���s�a�A�q�f���b�ɗp����B�ȏオ�w���˖��^�x�̏����ł��邪�A�{����60 ��ȏ�A���ɂ͕S�]�̖�܂����킹�ĉ��N���Q������e���A�J�ɂ͋y�Ȃ��B13����15���܂ł̓��{�̃e���A�J���������Ă݂�Ƒ��坎ւ��g���Ă���B�a���̃e���A�J�̓}���V�̎g�p���d�v�ȓ_�ł��낤�B

�@�]��̖��������w��ŕ��W���x(1795)�̒��ނ����Ă݂悤�B坎��[�A�j���A���ЁA��⑁A�j���A�a�x���ŗ���Ƃ���B���[�ő�p����̂͌�肾�Ƃ���B���̒��[���g�p����Ƃ����̂́A����́w�V�C�{���x(659)�̒��ނ̋L�q�Ɍ�����B�������[��p���鏈���͐�ɏЉ���w���Õ��x�Ɍ��[�ۂ��������B�J�M�A�p���A�PႁA�����ȂǂɌ��������ŁA�쒖�E��E�V�E坁E�F���[�Ɍ{�㍁�A�����A���A�A�A�����ق�10 �����ז��ɂ��A���R�[���������ۖ�ɂ܂Ƃ߂����̂ł���B�e���A�J�Ɏ��Ă��Ȃ����Ȃ��B

�@��ō܂̈Ӗ��̉p���bezoar�����������A�x�]�A�[���Ƃ͗r�Ȃǂ̌����w���Ă����B�_���[�̊֘A���瓮���[����łɗp����ꂽ�̂ł��낤���B���������w�{���j�ڌ[�ցx���V�l�\�Z�@�b�V��@�{�ށu���ށv�̍��́u���m���j���_���ȃe���X�g�]�B���ۋ���҃j�����b�m�_�g�A���B�v�Ƃ������B�g�ѐl�̃e���A�J�̕��́u�Z�\�]���i�����m�A���B坎ֈꖡ�j�e���X�����A���A�����j�e���X�����A���B�l���j�e���X�����A���A�n�҃e�����[�J�g�]�B�\�l���j�e���X�����A���B���n���i�����V�e���j�O�������m���V�B�v�Ɓw���˖��^�x�ƒʂ���L�q�ɂȂ��Ă���B�������A�����̖�i�͋����Ă��Ȃ��B�ɓ��ł̓e���A�J�͏b�_����܂ł���Ƃ�������Â�����`�����Ă����B�����ɂ��֘A����m���ł���B�w��ŕ��W���x�ɂ͈��H�ŁA�S��łɗ␅�ş��鑼�A�֏���b�̙��ݏ��ɑf���������ڂ������Ƃ���B

�@���_���C�ɂȂ�w�a���O�ː}��x����37�u�{�ށv�����Ă݂�ƁA�u況v�̍��Ɂu���^�̐l�͒��_��p���āA���ނƂ���������B�ӂ邭�Ȃ����ۖ�Ɏ��Ă��Đԍ��F�ł���B�Ӑl�͂�����ւd����B�S�a���̈��S�A�����ڂ��������Ƃ����v�Ɓu�V�C�{���v�ȗ��̋L�q���������B�����������L�����w�a���O�ː}��x37���ɒT���ƁA���A�䧁A�������������B���ɂ́u���ʂ̂��܁v�u�P�@�E�n�@�E�v�Ƙa���̌P���U���Ă���B���͌��̌��ł��邪�A����ɂ��Ă͐G��ĂȂ��A�����ϓ]�Ƃ��Ă̐Ή��̗�Ɂw�{���j�ځx�������āu���̉��A��̕�A�n�̖n�A���̋ʁA�҂̒ʓV�A�b���䧁v�ȂǓ����̕a�ɂ���Đ�����u���܁v�������Ă���B�E�j�R�[���Ɠ���������Ă����ʓV�҂����ƌ����Ă����炵���B

�@���āA�䧂Ƃ͉��ł��낤���B�䧂͓����̌��̑��̂ł���B���ʂ́u���Ƃ��v�ƌP���邪�A�����ł́u�ւ��������A�ւ��������v�Ɣ،��t���Ă���B����ł́u�c�I�@�^�v�Ɠǂ܂��Ă���B�����ɂ́u�䧂͑��b�y�ы��n���{�b�̊̒_�̊Ԃɐ�����B�i�����j�傫�����̂͌{�����炢�A���������̂͌I���Y���炢�ł���B��͔��Ő̂悤�ł��邪�łȂ��A���Ɏ��č��łȂ��B�ł��j��Ƒw��ɂȂ��Ă���B�����p���ċF�J����Ƃ悢�B�v�Ƃ���B����Ƃ��Ă͋�ᒁA��ጂɗǂ��B�����Lj��͈����ɐl�������炷�u�ւ�������镽�����k�����v�Ƃ����{����́A���]�A��łɌ����F�̐Ώ�̂��̂��v�������ׂĂ���B�܂��A�Ðl���A�䧐���~�̐��ɐZ���A�]�����Ȃ��������������ΉJ���~��ƐM���Ă��邱�Ƃ�`���Ă���B

�@�w�{���j�ڌ[�ցx���䧂̍��ɂ́A�y���V�A�A�C���h���痈���䧂̓x�]�A���i�b���j�X�e�[���i�j�A���Ƀw�C�T���o�T���ƌ����A�o�T���Ƃ͗r���Ɏ����b�ŕ����ɐ��S�a�������ɂ߂ċM�d�Ȃ��̂��Ɖ�����Ă���B�܂��A���Ƀo�T���Ƃ͉��̈�킾�Ƃ��Ă���̂͑�ςȌ�肾�������Ă���B�䧂͏b����łȂ����ɂ͋��ނɂ�����Ƃ��q�ׂĂ���B�w�a���O�ː}��x�ł͐G��Ă��Ȃ������A���̖���ɂ��Ă͓�ጁA�x�H�i�̂ǂ̂����j�����Â���Ƃ��Ă���B

�@�䧂ɂ��čX�ɏڂ���������Ă���̂͑�Ό���ł���B�w���G���E�F�x���V�O���䧁A�z�ŐA���b�R�i���肪�ɐ��I�N���J���L���̂��Ɓj�A�q�N�C�h���A�_�`���E�A�l���A�I�����E�[�^���̉�������苻���[���B�䧂̌�̉���ł̓w�C�T���o�T���̓C���h�ł̓y�h���x�]�A���ƌĂсA�y�h���͐̈Ӗ��A�x�]�A���͎R�r�̗ނ̖����Ƃ��Ă���B���ۉƒ{�Ƃ��Ă̎R�r�̌���ɐ��A�W�A�R�x�n�тɐ�������x�]�A�[��������B��������ѓ��w��p�[�l�x�Ɠ�����@�Œ����̕��������䧂̋L�q�������A�e�퓮���̕Ȑ������A���ł��u�y�X�^�v����Ðl���F�J�Ɏg�p���邱�Ƃ�`���Ă���B�����̌��̖��Ƃ��ẮA���A�r���A�n���A���ʁA�����Ȃǂ������Ă���B�����b�𐼐l�̓x�]�A���ƒʏ̂��Ă���B���{�ł��n�̕������ݒ��̂����ɏ������邱�Ƃ�����A������p�����Ƃ�����H���c���邪�A�������ԗ^����͍̂D�܂����Ȃ��Ƃ����m�����B�܂��A���a���N(1801)�āA�����̑�H������ēB���݈̂�ɂ����ďo�Ȃ��ŋ�邵�ނƂ������Ƃ����������A���l�̈�҂��肱���������ƁA�V�オ������𐅂ň��܂����Ƃ���B���Ƃꂽ���Ƃ��������B���ꂪ�n���ł������Ƃ����B�Â��䧂��p�k�̕����ŁA�F�͉����A�������܂�肾�������̂��Ǖi���Ƃ����B�܂��A�r�̐i�r���Ƃ��r���Ƃ������j�͈݂̕s���Ɍ����B���I�����_�l�������炷�u�w�C�T���o�T���v�ɂ��Ă̓E���C�c(Woyt)�̐����o���Ă���B

�@Woyt�̓x�]�A���͏��b�̕Ȑi���j�ŁA�I�����_�ւ̓A�W�A�ƃy���[�̓�����������炳���B�����Y�͂ł��ڂ����Ă��Đ����A�召�l�X�Ȍ`�A�f�ʂ͑w����Ȃ��Ă���B�y���[�Y�͎R�r�̗ނ̏��b���瓾���邪�A��i�͘V�b�݂̈̕ӂ�ɑ���������̂ŁA�F�͊D���A�����̔��͗l�A�݂�тт���̂Ɨl�X�ŁA�`���p���������̂�����召���F�X�ł���B����͓����̎Y�n�œ����ł��邪�A�����Y���㕨�Ƃ���B�����̃x�]�A���������Ȃ��ꍇ�͎��ʂő�p���Ă����ʂ�����B�����̖�܂͓`���a�ɗǂ��B�M�łւ̌��ʂł͎��ʂł͐^�̃x�]�A���ɋy�Ȃ��B���̑��u�S�u�������ɂ��A�Ηҋy�іE�߂������v�B�ʔ����p�@�Ƃ��ẮA�x�]�A���̎w�ւ����Ė���Έ�����������Ƃ����B�������A�ۏ̌���ł͂Ȃ��炵���B

�@�y�]�A���ɂ͋U�����������A�{�����ɂ��Đ��ɕ��Ăψ�ɗn���邪�A�U���͏d���������a�����肵�Ĉ�l�ɗn���Ȃ��B�܂��U���͔M���ɓ����Ə_�炩���Ȃ��Ă��܂��B�����̗Ǎ܂Ȃ̂ŏ�����ׂ��ł���B

�@�ȏオ����l���Ɍ�����䧂̐��̗v�|�ł���B����ɂ͈�s�����w���G���E�F�x�̑��ɑ啔�̕M�^�w���G���E�F�x������̂����A���̏��Ҋ��Z�ɂ��䧁A�z�Ő̂ق��u�I�������厡�v�A���Ҋ���ɂ��u�w�l�V�A�e���A�J���\���a���v������B�����������ł���B�����̏d�v�����ɂ͌���̎t���c�����w�I�������[�l�x�A�O��Ǒ�w���ƓI��������e�x�w�e���A�J�m�`�x������B

�@��߂ȃe���A�J�����ɂ͏������B�w�p��{�m�x��Ҋ��l���^�u�Ԗ�ށv������B�u�e���A�M���v�ɂ��Ắu�i�{���j�j�ڍڃ����m���ޖ�B�F�ԃV�����B�a����ጃm�N���Z�U���ɗp�����w�l�T�ǂɗp���v�Ƃ���A�vጁA�w�l�a�Ɏg�p����邱�Ƃ��m�F�ł���B�x�]�A���́u�w�C�T���n�T���v�Ƃ��Ď厡���ڂ��Ă���B��ō܂Ƃ��āA���ɁA���t�A�M�A�C�t���A���̂����A��ꕨ�Ȃǂɍז��Ƃ��Ĉ�x�Ɉꕪ����A���܂��͎��ň��ނƋL���Ă���B���������u�E���J�E���v�Ɠ��Ǐ�A���ʂ̎g�p�ł���B�������A�E���J�E���͌Ì��̂����ɂ��������ȐŐ��艺�낷�Ə����Ă���B�e���A�J�����Ƃ��Ă͌���̒�q�̉F�c�쌺�^�w�a���x�ɑ剩�ƓI�������Œ�������u��ɏ��ōp�v������B�I�������Œ��̌����Ȃ�^������߁A�ɂ݂�a�炰�A�剩�Œ�����|��������̂ł���B���̓I�������̒����@�͂��̏��ł͂킩��Ȃ��B

�@14�A5���̒����@�͐�́w���˖��^�x�Ō����ʂ�ł��邪�A60 ��ȏ�̖�i�𑵂����e���A�J�̃A���u�̏����͑O���M���u�e���A�J�l�v���i�W�����b�E�f�B�[���E�}�n���[�h�u�e���A�J�ɂ��āv�������ďЉ�Ă���B�@���̖�܂����ƁA�C�K�A�p���A�������������A�������A�_�[���E�V�[�V���A�[���A�����A���j��A�J�T�u���E�_���[���A���q���A��Ï��A�o���T���A�C�h�q���A�T�t�����A���j�A�n�}�[�}�[�A�J�~�c���A�ŎցA���Ӟ��A���ЁA�앓��q�A�K�N�A�A�C���X�A��f�A�͂炽���A�Ñ��A���傤���A�剩�A�I�����_�ځA��䕁A���ׁA�X�g�C�n�[�X�A�N�X�g�A���Ӟ��A���Ӟ��A���N�A�C�h�q���̉ԁA�e���r���E�S���A�����j�A�C���h�Y�Ï��A����葐�A�������A�Z������A���Ԃ��ڂ��ӂ��A�Ȃ��Ȏ�A�ɂ������A�A�j�X���A�J�}�[�_���E�[�X�A�J�}�[�t�B�g�D�[�X�A���t���b�E�e�B�[�X�̏`�A�P���g�Ï��A�ɂ�������A�C���h�Y�}���o�X�����A���ǂ��A䠍���q�A��͓y�A�Ė��H�A�n�}�[�}�[�A���b�W���A�A���r�A�E�S���A�J���_�}�[�i�A�A�J�V�A�A�l�Q��q�A���q���A�J���g�����[���E�_�L�[�N�A���܂̂��������A�I���A�����ʏ`��67�܂ɂȂ�B������ܔN�ȏ�˂����Ďg�p����B��Ƃ��Ă̗L�����Ԃ�30�N����60 �N�ƌ����Ă���B�Ŏւƈ��ЁA�e��E�����A�����m�X�y�A�I���A�������ō\������Ă���B

�@��{�I�ɂ̓e���A�J���F�V�������u�ǂ��炩�ƌ����ƊȒP�v�Ȃ��̂�������������Ȃ����A�I���P���I�ȍ~�����͕��G�ɂȂ�A�]�ˎ���̓��{�ő�e���A�J�̖�܂����ׂėp�ӂ��邱�Ƃ͓���A�܂��K�v�Ȃ��Ƃł��Ȃ������B坂ƖI���A���_�Ȃǂ̐���̖E�����ŏ\���Ԃɍ������̂��B�A���u�A���[���b�p��60 ��ȏ�ō\�������e���A�J�����d���ꂽ�̂́A�K���m�X(129�`216?)�̏����Ƃ��ē`���������ł���B�K���m�X�̓w���j�Y������̏��A�W�A�̈�t�A�N�w�҂ŃA���u�A�������[���b�p��w�ɐ��ȉe����^���Ă���B��E���^���E���̍��������Ō��ۂ��𖾂��Ă���B�e���A�J�͉��E���ł��邩��A��E���ɂ���Ĉ����N�������a�ɗL���Ȃ̂ł��낤�B�������A�K���m�X�͉��E����d�v�����Ă���悤���B�֓ŁA���|�͗�ł���B�펯�Ƃ��Ă������ł��邪�A����펯���獂�x�̌������K���m�X�̎v�z�ɂ��Ă͕M�҂̗������Ă���̂Ő����͕s�\�ł���B�A���u�ł͎l�̉t���̍��_�`�i��E���j�̗₦���痈��a�C�Ƀe���A�J��p���A���_�`�i���E���j�A���t�i���E���j�ɂ��M�̓e���A�J�ł͎��Âł��Ȃ��Ƃ��Ă��邪�A�S�t�i��E���j����N����a�C�ɂ����e���A�J�͍œK�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B�܂��A�e���A�J�𖨍܂��Ƃ���ƁA�I���̓K���m�X�ɂ��A�̓��ʼn��_�`�ɕώ�����i�����Ƃ��A�N��A�̎��A���Ȃǂő��Ⴊ����j���̂ł��邪�A�ǂ���������悢�̂ł��낤���B�e���A�J�͉��_�`��⏕���邵�A�̂̃o�����X��߂������̖�Ȃ̂ł��낤���B�������A���[���b�p�����ȍ~�̓e���A�J�͖��\��Ƃ��đ������Ă����B�����ł͂Ȃ��A���Ђ������ۏ��Ă����̂ł��낤���B

�@��{�I�ɂ̓e���A�J���F�V�������u�ǂ��炩�ƌ����ƊȒP�v�Ȃ��̂�������������Ȃ����A�I���P���I�ȍ~�����͕��G�ɂȂ�A�]�ˎ���̓��{�ő�e���A�J�̖�܂����ׂėp�ӂ��邱�Ƃ͓���A�܂��K�v�Ȃ��Ƃł��Ȃ������B坂ƖI���A���_�Ȃǂ̐���̖E�����ŏ\���Ԃɍ������̂��B�A���u�A���[���b�p��60 ��ȏ�ō\�������e���A�J�����d���ꂽ�̂́A�K���m�X(129�`216?)�̏����Ƃ��ē`���������ł���B�K���m�X�̓w���j�Y������̏��A�W�A�̈�t�A�N�w�҂ŃA���u�A�������[���b�p��w�ɐ��ȉe����^���Ă���B��E���^���E���̍��������Ō��ۂ��𖾂��Ă���B�e���A�J�͉��E���ł��邩��A��E���ɂ���Ĉ����N�������a�ɗL���Ȃ̂ł��낤�B�������A�K���m�X�͉��E����d�v�����Ă���悤���B�֓ŁA���|�͗�ł���B�펯�Ƃ��Ă������ł��邪�A����펯���獂�x�̌������K���m�X�̎v�z�ɂ��Ă͕M�҂̗������Ă���̂Ő����͕s�\�ł���B�A���u�ł͎l�̉t���̍��_�`�i��E���j�̗₦���痈��a�C�Ƀe���A�J��p���A���_�`�i���E���j�A���t�i���E���j�ɂ��M�̓e���A�J�ł͎��Âł��Ȃ��Ƃ��Ă��邪�A�S�t�i��E���j����N����a�C�ɂ����e���A�J�͍œK�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B�܂��A�e���A�J�𖨍܂��Ƃ���ƁA�I���̓K���m�X�ɂ��A�̓��ʼn��_�`�ɕώ�����i�����Ƃ��A�N��A�̎��A���Ȃǂő��Ⴊ����j���̂ł��邪�A�ǂ���������悢�̂ł��낤���B�e���A�J�͉��_�`��⏕���邵�A�̂̃o�����X��߂������̖�Ȃ̂ł��낤���B�������A���[���b�p�����ȍ~�̓e���A�J�͖��\��Ƃ��đ������Ă����B�����ł͂Ȃ��A���Ђ������ۏ��Ă����̂ł��낤���B

�@�ׂ������������A�ǂ̏������K���m�X�̐^���̂��̂ł��邩���A16

���I�̑�w��w���Ǝs��̖�t�̘_���Ƃ��Ȃ�A��܂�W�������ЂÂ��锎���ق̑O�g�A�u���_�[�J�}�[�̐����Ƃ��֘A���镶�����ۂɃe���A�J�͌��т��Ă���B�Ƃ������A�e���A�J�����͓s�s�̌��I�s���̂悤�ɂȂ�A�����L��Ő���ɓs�s�̐l�X�̎g�p���d����悤�ɑ�ʂɒ������ꂽ�̂ł���B�s���l�����͂����_�����Ŕ���������B�y�X�g�̗��s���Ƀe���A�J�͏��ŁA���ÂɂƗ���ɂȂ��ł������B18���I�p���̈�t�E�B���A���E�w�o�[�f��(William Heberden�A1710�`1801)���u���e���A�J�_�v(1745)�\����܂ł͑����̌��Ђ�ۂ��Ă����̂ł���B

�@��̃A���u�̑�e���A�J�ƂƂƂ��ɁA�����Ƀt�����X17���I���́u�A���h���}�N�̃e���A�J�����@�v�����c���E�s��a�F�u�Ñト�[���b�p�̖��\��e���A�J�v��������B

�@�c���{���������A�N�T���w�r�y�уw�f�B�N���E�����������A���Ӟ��A���ЁA�t�������X�̃A�C���X�A�ԃo���A�Ñ��̏`�A�u�j�A��A�X�R���W�E���A�o���T�������܂��̓j�N�Y�N��A�j��A�L�m�R�A�Ï��A�n�i�n�b�J�A�I�w�r�C�`�S�̍��A�V���E�K�A�R�X�c�X�A���|���`�N�A���}���r�E���A�A���u�̃X�g�G�J�X�A�F���C�O�T�A�}�P�h�j�A�Y�p�Z����A�R�n�b�J�A�F���Z���i�A�T�t�����A���ƍ��Ӟ��A�����v��A�����A�L�I�X���̃e���y���`���A�@�����̖[�A�Q���`�A�i���A�V���E�u�A�A�^�}���g�R�̃��E�A�J�m�R���A�P���g�n���̊Ï��A�J�}�G�s�`�X�A�I�g�M�����̌s��[�A�A�~��A�i�Y�i�A�A�j�X�A�Z�Z���A�C�u�L�{�E�t�E�A�V���E�Y�N�A�C���h�̗t�A�R�̃v�C���̐�[�A�`�����G�h���A�o���T�����A�q�|�L�X�`�X�`�A�A�J�V�A�A�A���r�A�S���A�������A�����m�X���̓y�A�Y�_�J���V�E���A�T�K�y�i���A�R�E�}�m�X�Y�N�T���A�z�E���C�Z���u���̌s��A�_�E�J�X��A�I�|�i�b�N�X�A�K���o�i���A���_���̃^�[���A�C�K���A�I���A���C���B�����65��ƂȂ邪�A�w�f�B�N���E����19 ��܂̍������ł���B���̒��ɂ̓e���A�J�����Əd�������܂�����A�ق�70��قǂ̍ޗ���p�ӂ���K�v������B

�@�A���h���}�N�Ƃ́A���[�}�c��l���̎���A���h���}�R�X�̂��ƂŁA�|���g�X���~�g���_�e�X�U����j�J���h���X���l�Ă�����ō܂��H�v���A�K���m�X�̉��ǂƂƂ��Ɍ�̃e���A�J�̋K�͂�������l���ł���B�K���m�X�u�e���A�J���v�̓t�i�C���E�C�u���E�C�X�n�[�N�ɂ���ăA���r�A��ɖꂽ�i�K���m�X�FDe theriaca ad pisonem�͋U���̉\�����w�E����Ă���j�B���[�}����̃e���A�J�ɂ��Ă͌Â����F�V���F�A�ߔN�ł̓W�����E�h�E�}���b�V�w�ł̗��j�x�ɏڂ����B

�@���[�}�̔Ő}�����g��ɒ�R�����|���g�X���~�g���_�e�X�E�G�E�p�g���E�f�B�I�j���\�X(B.C.132�`B.C.63)�͒m�́E�̗͂Ƃ����͂��ꂽ���ł��������A�R���̑��[�}��Ɍ��ǂ͔j�ꎩ�E�����B�~�g���_�e�X�ɂ��āA��⎞�オ�������|���y�C�E�X�E�g���O�X�́u���̑��q�i�~�g���_�e�X�E�G�E�p�g���j�͌�Ɉ̑�ȉ��ɂȂ��āA�ނ̎��ゾ���łȂ��A����ȑO�̎���̑S�Ẳ��ɈЌ��ŗD�z���A���[�}�Ǝl�Z�N�Ԑ푈�����Ď�X�̏��������߂��B���[�}�̍ō��i�ߊ������A�X�����A���N�����X�A���̑��A�Ƃ�킯Cn�E�|���y�C�E�X�͔ނ�ł������������A�ނ́A�푈���ĊJ�����ۂɂ́A�ȑO��苭�͂ɂ��P�����������オ��A�ނ̗^�����Q�̌̂ɂ܂��܂�����ׂ����̂ƂȂ����B�Ō�ɔނ͓G�̗͂ɔs�ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�����I�Ȏ��ŕ��c�̉����ɂ����ĘV�l�Ƃ��Ėv���A���q����p�҂ƂȂ����v�i����{��w�n���C���E�j�x�A���s��w�w�p�o�ʼn�A1998.1.25�App.394-396)�Ɠ`���Ă���B�~�g���_�e�X�푈�ɂ��Ă͓c���F�������̘_�l�������Ă���B�~�g���_�e�X�E�G�E�p�g���i�ނ̉����̎n�c�̓y���V�A�n�ł���j�̓M���V�A���������D���A���̉��{�ɂ̓M���V�A�n�̕��l�A��t���W���A�A�X�N���s�A�f�X�A�]�s�����X�ȂǂƂ��������̍����Ȉ�t�Ƃ͏��Ȃ̌���������Ă���B�~�g���_�e�X����ō܂̒T���҂ł��邱�Ƃ͎��m�̎����ł������B�~�g���_�e�X�ɍŏI�I�ȏ��������߂��O�i�G�E�X�E�|���y�C�E�X(B.C.106�`B.C.48)�́A���̉�ō܂̎��M�̏����������ƃv���j�E�X�͓`���Ă���B���N���~�A�C�`�W�N�A�w�����[�_�̗t�Ɖ������Ɉ��ނƂ����A�������Ȃ����̂ł���B�w�����[�_�̓~�J���Ȃ̖ŁA�M���V�A�E���[�}���ォ��Ŏւ̓�����Ƃ��Ēm���Ă����B���{�ł͗��F�ɑ��Ƃ����B�܂��A�v���j�E�X�́u�����������ł����ށv���@���l�Ă����̂��~�g���_�e�X�ł���Ƃ������Ă���B���ʑ���ŁA��w��̎t�ł�����A�X�N���s�A�f�X�̓~�g���_�e�X�̉����̔Ő}�ł��鍕�C�̃J���̌��i�J���͓ő����a�Ƃ��Ă����j����ō܂ɔz�����鎖�����ɓ`���Ă���B�~�g���_�e�X�͖̒T���҂Ƃ��Ă��m���A�����G�E�p�g���̖���Eupatorium�Ɏg���Ă���̂́A�ȊO�ɂ��H�̎����̈�ł���t�W�o�J�}�ł���B�����̃q���h���o�i�̈��ɂ͉�ō�p���F�߂��Ă���B�~�g���_�e�X�͕�̎��W�҂Ƃ��Ă��L���ł��������A����l�Ԃ̉^���ɉe�������Ƃ��������v�z���m���Ă����B�ނ�22�̖����̉��ł��������A���̊e�X�̌���𑀂邱�Ƃ��o�����B���V�[�k�̔ߌ��Ɂu�~�g���_�[�g�v������B

�@�I���O�Q���I�̎��l�j�J���h���X����ō܃e���A�J�Ƃ��������g�����ŏ��̐l�ł��邩���m��Ȃ��B�y���K���������Ō�̍����A�b�^���X�R��(B.C.170�`B.C.133)�̍��̐l�ł���B�Z���i���ҁu�e���A�J(Theriaca)�v(958�s)�u�A���N�V�t�@���}�J(Alexipharmaca)�v(630�s�j�������`����Ă���B�ł��������̙����Ɖ�Ŗ@�������Ă��邪�A���̓��e�͐�l�̐��ɏ]���Ă�����̂Ǝv����B�I�E�B�f�B�E�X�A���F���M���E�X�A�L�P���Ȃǂ̏^�͂�����̂́A�����̎�����͂��̐^���͂킩��Ȃ��B

�@�~�g���_�e�X�̉�ō܂ɓŎւ̓��������������G�ɂ����͍̂c��l���̎���A���h���}�R�X(Andromachos)�ł���B�鐭����̗Ö@�ɂ��āw�א���w�j�@�Ñ㒆���сx�i��ꏑ�[�A1931.9.15)�̒��ҏ��쐭�C�́A

�@���[�}�鐭����ɂ�����l�S�̍r�ӂ́A��w�j��ɂ����肠��Ɣ��f���Ă��B��ܗ��p������ĐH�{�@����Ƃ��������I�Ö@�͑Q�����ނ��A���}�Ȍo���ɗ��r������ܑ��p�Ö@�����X���ɂȂ����B�l�̐S�����^�ƐM�Ƃ̗��ɒ[�ɓ��h���Ă�����ɂ����ẮA�������A�Ȃ���Â����������̎��������Ē��炵��������҂���t�Ƃ��đ���̐l�C�������B�]���Ēʏ����Ղɂ���Ă����炳�ꂽ�����ɓ��ɖL�x�ɂȂ����B�w�p�I�ᔻ��S�R㞔@���������W�����ɍs�͂�A�O�Ϗ���\������炵���Ƃ��납��A���̈����A���ɂ��Ă͂₳�ꂽ�B���Ă͔ڑ��ȓ��e�̏����W�����̌`�ɉ��삵�A����Ȏ���n�D�Ɍ}��������̂����ꂽ�B

����͉������ȏ����̑�\�Ƃ��ăA���h���}�R�[�X�̃e���A�J�ƁA�^���]�X�̃t�B���[���̈��Ђ��܂��ɉ�Ŗ�t�B���j�E��(Philonium)�������Ă���B�e���A�J�����̓K���m�X�Ɏp����Ă��邱�Ƃ͐�ɂӂꂽ�ʂ�ł���B�K���m�X�͑�K�͂Ȗ�̎g�p���ɒ[�ɐ����i�߂Ă����B�������A�����I�ȗ��_�ƓƎ��̖�܂̒m���Ɋ�Â������̂ł��������B���̌��Ђ̓A���u�������A�������[���b�p�ł����ł������B�e���A�J���K���m�X��70��ȏ�̐�������A�����ɂ�100�����܂̒������ւƊg�債�Ă���B18���I�ɂ����Ă����A���[���b�p�̑�s�s�Ō����ȋV���Ƌ��Ƀe���A�J�͒�������Ă���i1736�N�����c�u���O�A1787�N�p���j�B���̂悤�Ȕw�i�������e���A�J�̓|���g�K���l�A�I�����_�l�ɂ���ċɓ��̓��{�ւ����炳�ꂽ�B

�@�]�ˎ���̃e���A�J���p�̈�[�͍��܂ŏq�ׂĂ����ʂ�ł���B�vጂ̖�Ƃ����Ƃ��납��T�����Ă݂��킯�ł���B�Ō�ɁA�����ȍ~�̕����j�𒆐S�Ƃ����e���A�J�����̗�����Љ�Ă������B

�@��O�̃e���A�J�����͈�j�w�ҁA�x�m���(1865�`1940)�Ƃ��̎��ӂōs��ꂽ�B

�x�m��ɂ͒Z���u���ށv�l����҂���B�����̒��S�ł��������O�㎖�V��ɖ���42�N�P��(691���App.56-58)�Ə��a�T�N�S��(1158���App.204-206)�̓�x�f�ڂ��ꂽ�B�Ƃ��ɓޗǎ���ɓ�����`������u�V�C�{���v��15�b�ނƖ��́u�E���O�L�v�̋L�q�A�A���h���}�N�X�A�K���[�k�X���Љ�Ă���B�����Ƀe���A�J����ł̐_�O�Ƃ��āu���]���ړ��v�̎��Âɏ^���ꂽ���ƂƁA��ؑf�s�Ɂu�I�����ލl�v�����邱�Ƃ��q�ׂ�Ȃǂقړ������e�ɂȂ��Ă���B���a�T�N�̘_���w�x�m�������W�x��S���i�v���t�o�ŁA1981.6.30�App.446-448)�Ɏ��^����Ă���B�@

�@��O�̕x�m��̑��ɂ��āu���O�㎖�V��v�u���������v�̕ҏS�Ɍg������ԏ����F(1896�`1994�A��w���m�A���͏��a���q��w���w�Z�E���l���q�Ɛ����w���w�Z�����j�́A�x�m�쏊���̕������g���āu���ލl�v���܂Ƃ߂Ă���i�u���O�㎖�V��v1209�E1210���A1934�N�V���ƂW���j�B���̘_�l�͑�X����{��w���P���ȓ��{��j�w��ł̍u���̕ł���B�]�ˎ���𒆐S�Ƃ����e���A�J�����{��61�̏�����˂��~�߂Ă���B�ł����Ȃ����̂͂Q���A�������̂�64���̖�i���g���Ă������Ƃ��킩��B�Q��(4��)�R��(2)�S��(2)�T��(8)�U��(4)�V��(3)�W��(4)�X��(3)10��(5)11��(1)12��(1)13��(4)14��(2)15��(12)17��(1)19��(1)31��(1)56��(1)57��(1)64��(1)�ƁA�I�����������S���́u�n�҂̃e���A�J�v��14�̐���ƖI���̑g�ݍ��킹�̂��̂����{�ł͑�������ꂽ���Ƃ����炩�ƂȂ����B�ԏ��̊w�҂Ƃ��Ă̌������\��1932�N�X�����ŏ����ł��邱�Ƃ���A���́u���ލl�v�͑����ɑ�������̂ł���B���̒����Ɂw�V���a����x(1970)�A�w�V���a�����W�x(1980)������B

�@���a�Ђƌ��N��ɂ́A�@���m(1893�`1936)�w�x�ߒ�����w�j�x(1932)�A���쐭�C�w�א���w�j�@�Ñ㒆���ҁx(1931)�A�֏�s��F(1865�`1939)�w����w���Q�j�b�x�㉺�E�]�(1933)�Ȃǂ̑咘�̒��Ƀe���A�J�L�q������B�֏�͋g�i���_���q�́u�����ɊO�Ȑ��U�v���̘Z����u�����o��G䰓V�K�J���Ɓv�i�A���h���}�b�w�@�e�����A�J�j�̐������͂��ɂW��ł��邱�Ƃ���Ă���B�֏�ɂ͑��Ɂu���ލl�v������炵�����A�����ł���B

�@��O�̌����̒��S���x�m����ɂ������Ƃ���ƁA���̃e���A�J�����͑O���M��(1903�`1983)�ɂ���ĐV�W�J�������B���̘_�l�u�e���A�J�|�| �����𗬎j�ォ�猩�����i�̓`�d�ɂ��ā|�|�v�͎G���u�j�w�v��1963�N����66�N�ɂ����ĂR��ɂ킽��f�ڂ���A��y�[�W���钘���w���������𗬂̏����x(1971)�Ɏ��^���ꂽ����Ș_���ł���B�����ƌ���������S15�͂ō\�������_�l�̎�v�����͑O���̓��ӂƂ���A���u�������̃e���A�J�ɂ��Ăł���B���S�ɂ̓p�������}���قɔ鑠����Ă����u�e���A�J�̏��v�A�O�����ĂԂƂ���́u�e���A�J�G�{�v���Љ��Ă���B�G�{�̐}�ɂ�13��̓ŎցA78��̖��`����A�A���h���}�R�X���Ŏւ̉�ō܂��ǂ̂悤�ɂ��Ēm��ɂ����������̐��b������Ă���B�A���h���}�R�X�̌Z�킪���Q���ɓŎւə��܂ꂽ���A���܂��ܑ��ɂ������r���琅�����Ƃ���A�C���u���ɉ����B�r�̒�ɂ͓�C�̓Ŏւ��݂��ə��ݍ����Ď���ł����B�Ŏւ��ł𒆘a����Ƃ������b�����ɂ�����A�e���A�J�̐����̌��j���ɂ���ō�p�����邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���B��15�͂́u�I�����_�l�����̃e���A�J�v�ŁA���s��w�}���ق̕x�m��������{�̎ʖ{����A�J�R���l�ҁu���ޕ��v�A���X����l�ҁu���ޕ��v�A�����Y�u���ޖ��`�v���Љ��ق��A�����̃e���A�J�L�q�����Ă���B���ꂾ���[�����Ă���O���̃e���A�J�����ɂ��A�NjL�ɂ͘_�l�Ɋ܂߂邱�Ƃ̏o���Ȃ��������{�̕������F��P�N�ɂ���ďW�߂��Ă��邱�Ƃ��L���Ă���B

�@�O���ɂ́w�A���r�A�̈�p�x�i���݂͕��}�Ѓ��C�u�����[�j�Ƃ�����������A�u�łƉ�Łv�̏͂Ńe���A�J�������Ă���B�O���́u�e���A�J�v�ɐG������ĕx�m����̎l�j�p�Y(1909�`2003�A�h�C�c���w�ҁj�͕��Ɠ�����́u���ށv�i�u��r���w�����v11���A1966.9)�Ƃ��������������Ă���B�O���̘_�ł́u�e���A�J�G�{�v�̕�����ʔ������Ă���B

�@�F��P�N�ɂ́u�e���A�J�����̖̍K�v�i�u�j�w�v�A1987�N�Q���App.119�`123)�����邪�A����͂܂Ƃ܂����e���A�J�_���͌��t���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�u�j�w�v����(pp.125-136)����(1987�N�T���A107-134)�ɂ͉F�삪�J�C���Ō��t�����u�ŕ��ƃe���A�J�Ɋւ���V���[�i�[�N�̏��v�̖���t�����ɂ���Ĕ��\����Ă��� �B�C�x���A�����̃A���u�������̃e���A�J�ɂ��ẮA�ߔN��ԓĂ����\���Ă���B�u�C�X�p�j�A�}���v�R��(2000.11.1)�f�ڂ́u�e���A�J�ƃn�X�_�C�v(pp.73-85)�ł���B�n�X�_�C�̓C�x���A�̃J���t�A�A�u�f���}���R���i�݈�912�`961)�̋{�쎘��c�̈�l�A�u�E���X�t�E�n�X�_�C�E�x���E�C�V���N�E�C�u���E�T�v��(915�`970)�Ƃ������̃��_���n�̐l���ł���B�n�X�_�C�̓e���A�J�̌����𑱂��A�������������Ƃ����B�A���u�������ʼn�ō܂̌��������������ȃ��_���l�ɂ̓G�W�v�g�E�A�C���[�u���̑n�ݎ҃T���[�t�E�A�b�f�B�[��(1138�`1193)�̎���ł��������[�[�X�E�x���E�}�C�����i�}�C���j�f�X�j������B���̂��Ƃ́A�W�����E�h�E�}���b�V�̒��w�ł̗��j�|�|�l�ނ̉c�݂̉Y�̋O�Ձx�i�V�]�_�A1996.11.7)�ɂ���Ēm�邱�Ƃ��o����B���ɂ̓~�g���_�e�X�E�G�E�p�g���ɂ��Ĉ�͂������Ă���i��U�́u�|���g�X�̉��A�ł̉��v�j�B�Ŗ�ɂ��Ă��F�V���F��Y��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�]��ɂ��L���ł���̂Ő����͂��Ȃ��B

�@�ߔN���{�A�����������̃e���A�J�ɂ��Đ��͓I�Ɍ����𑱂��Ă���̂͒����P�q�E�������Y�i�������ȑ�w��w����p�A���E�����������j�̃R���r�ł���B1999�N����2001 �N�ɂ����āA�Z��ł��邪�A�u���{��j�w�G���v�Ɂu�e���A�J�̍Č����v�u�����ɂ�����e���A�J�̎�e�v�u���{�ɂ�����e���A�J�̎�e�v�\���Ă���B�ޓ��͂܂��E�B�O���̖��܁A���܂̌�����V�d��w�@�̔n�툟�����Ƌ����Łu��j�w�G���v(1996�N�U���j�ɕ��Ă���i�u�`����w�ɂ����铜���܂ސ��܂̔�r�����v�j�B

�@�u��j�w�G���v��̃e���A�J�����ɂ͉��c���E�s��a�F�i�����w��w���j�́u�Ñト�[���b�p�̖��\���e���A�J�v�i33���Q���A1998.12.25�App.147-162)�Ƃ����d�v�ȕ���������B1985�N�t�����X�̖�j�w�}�����D��A1985�N�o�ł́gDe Quelques Theriaques et de Luer Principaux

Constituants�h�i�e���A�J�������Ǝ�v�����ɂ��āj�̖|��Ɖ���ł���B�A���h���}�N�̃e���A�J�̐����ɂ��Ă͊��Ɉ��p�����B���̃e���A�J�Ƃ��Ắu�_�J���̃e���A�J�v�i34�̐��������C���ŗn������j�Ɓu��H�̃e���A�J�i�S�̖�̃e���A�J�j�v������B���́u���Ƃ����v�ɂ́A

�@�e���A�J�̐����̒��ɂ͋N�������ĂłȂ����̂⌻�݂ł͓��荢��Ȃ��̂�����A���̖��\��ł����������̃e���A�J�Ɠ���̂��̂����S�ɍČ����邱�Ƃ͕s�\�Ǝv����B�������Ȃ���A�e���A�J�̓j�J���h������{�[�P�����܂ł̖�20���I�Ԃɂ킽���Č�������Ă�����ł���A���̐����̑����͌��݂ł�����̔F�߂��Ă�����̂ł���B�]���āA�����̕��G�ȏ����̒����瑽���̕s�v�Ȑ��������܂���菜���A�������̎��a�ɑ��������ɂȂ蓾��ƍl������B

�ƌ��_�t���Ă���B�����ŏЉ�ꂽ�u�A���h���}�N�̃e���A�J�v��Nicolas Lemery���w��ʖ�Ǖ��x�ɂ����̂ł��邪�A�������[�̓I�����_���ɂ����{�ɂ��ǎ҂������B�j�����A�g�c���i�ɂ��|�������B����w�a����I�x���������[�̖|��ł������B

�@��w�҂̃e���A�J�Љ�ɂ͎R�芲�v�w�Ŗ�̒a���x(1995)�A�{���`���w�n�[�u�E�X�p�C�X�E������|�|�V���N���[�h�����艝���|�|�x(2001)�A��g�P�Y�w�a����ւ̏��ҁx(1996)�A�z�쏹�́u�n�[�u�̐��E�j[5]�v�i�u�_�Ƃ���щ��|�v2002�N�T�����j�Ȃǂ�����B

�@�e���A�J�Ƃ͒��ڊW�͂Ȃ����A�ʼn��ň�Ă�ꂽ�l�ԓł̖��̘b�́u�ŕ��ƃe���A�J�Ɋւ���V���[�i�[�N�̏��v�ɂ��u�C���h�̌Â̈��錫�l�͎��̂悤�ɓ`���Ă���B���l�B�͐��܂ꂽ����̏�����ŕ��ŗ{���B����Ɠŕ����ޏ��̐g�̂ƗZ�a����B�]���āA�ޏ��Ɛ��������҂͒N�ł����ʁv�Ɠ`�����Ă���B�A���N�T���h���X�剤���낤�����������Ƃ��낾�����Ƃ������Ă���B���̓Ŗ��������Ɏd���Ă���i�ł̓z�[�\�[��(1804�`1864�A�u���p�`�[�j�̖��v�j�ƃ\���O�[�v(1863�`1927�A�u�ł̉��v�j���L���ł���B�u���p�`�[�j�̖��v�Ɋւ��Ă�1990�N�ȍ~�قږ��N�V�����_�������\����Ă���B�W�F���_�[���_�����p���₷������ł��낤���B����i�ɂ��Ę_���Ă���̂͋ߓ����v�ł���B�u�G�|�X�v11 ����12���ɍڂ����u���V�A�̃~�g���_�e�X�|�|�\���O�[�v�́w�ł̉��x���߂����āi��j�i��j�v(1990/1991)�ł̓\���O�[�v��i���e�[�}���ؗp������s��Ƃ��āu���p�`�[�j�̖��v�ƃv�[�V�L���̎��u�A���`���[���v��_���Ă���B

�@�e���A�J���vጂ̖�Ƃ��ăE�j�R�[���A�X�����K�X�e�C���ȂǂƋ��ɋ������Ă��邱�Ƃ���T���͎n�܂����B�����̗p�@�Ƃ��ē��{�ł�18���I�ȍ~�����̏��Ƀe���A�J�͓o�ꂵ�Ă���B������坂ƖI���̓���60�ȏ�̐���̔z���܂œ`�����Ă����B�ł����������ɍڂ�̂́A坁i�܂��́A�E�}�m�X�Y�N�T�j�A���_�A�v��i���j�j�A�^���m���i���j���̎��j�̎l���ƖI�������킹��u�n�҂̃e���A�J�v��14�A�T��̖��̔z���ō����e���A�J�ł������B�e���A�J�ɓŎւ̓��������鏈���̓w���j�Y������Ɏn�܂邪�A���{�ł͓���坂̓��A�̂��d�p������Ă����B19���I�ȍ~�A�e���A�J�͋ߋE�n���𒆐S�ɐ����̔������悤�ɂȂ邪�A�����Ȍ��坔����̏��������S�ƂȂ�A�������R�A����ō���Ă����Ƃ����B

�@���[�}�ȍ~�̓e���A�J��Â̒��S�̓A���u���E�œW�J�����A���l�T���X���o�ă��[���b�p�̏��s�s�ŋV�������Y���ꑱ�����B�����̐������p�ӂ��邽�߁A�ߑ�̔����w�A�����ق̋����̈���Ƃ��ʒu�Â��邱�Ƃ��o����B���[���b�p�ł̓y�X�g���s���ɂ��g�p����閜�\��ƍl�����Ă������A18���I�ȍ~�A�ߑ��w�̔��W�̒��Ŕp��Ă������B���{�ł̎g�p��Ƃ͋t�̓W�J�ɂȂ��Ă���B�������ɂ́A�n���̈�҂ɂ��e���A�J�����͕��y���Ď�������҂����Ȃ肢���Ǝv����B

�@�łƉ�łɑ��镶���j�I�����͍��܂�A20���I�ɂ����Ă͓��{�ł����Ȃ�̃e���A�J�����̒~�ς�����ꂽ�B���̒��ł͕x�m����A�O���M���̋Ɛт��ڗ����Ă���B

�@�r���A�[���d�����铌�m��w�̌X������A�����̓��Ō`������錋�A�x�]�A�[���ɂ��G��Ă���B�n���[�E�|�b�^�[�̑�ꊪ�̒����ł��o�ꂷ��bezoar�ł���B

�gLet' s try again. Potter, where would you look if I told you to find me a

bezoar?�h

�Ƃ���Snape�̎���Ƀn���[�͓������Ȃ������BSnape�͓��������琶�k�ɋ�����B

�gA bezoar is a stone taken from the stomach of a goat and it will save you from most poisons.�h

17�A�W���I�̃I�����_�̔����R���N�^�[�A�A���x���g�D�X�E�Z�o(1665�`1736)�́w������T�x�ɂ͑����̃x�]�A�[���̐}�ł��ڂ��Ă���B�R�r�A���A�n�A�͂������A�J�o�A�r�[�o�[�A�A���}�W���A�q���E�A�ہA���j�A�C�O�A�i�A�C�T�A����ɂ̓W���S���A�C�b�J�N�A���̐�����B�Z�o�͂��̌��ʂ̂قǂ͋^���Ă����悤�����A�R���N�^�[���������̐}�ł��㐢�Ɏc���Ă��ꂽ�B�x�]�A�[�����䧂̌�����1960�N�O��ɗV�q���̋F�J�@�ɂ���߂Ċ���d�����͓I�ɍs���Ă���B

�@�E�j�R�[���A�e���A�J���vጊ֘A�̖�i�ɂ��ďq�ׂĂ݂��B�M�҂̊o�������̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���B

by�C�쌴��p�iaka.�ΘC�j